Grundannahmen der Medien- und Kommunikationsgeschichtsschreibung (historiographische Sicht)

Voraussetzungen, Grundannahmen und Vorgehen einer historisch-vergleichenden Medienwissenschaft*

*Vgl. M. Giesecke: Die Entdeckung der kommunikativen Welt. Frankfurt/Main 2007, Kap. 2 und 3.

Kommunikations- und Mediengeschichte als linearer Prozeß

Jede Historiographie macht Annahmen über die Bewegungen beliebiger Objekte in der Zeit. Sie muß Ereignisse irgendwie zu Prozessen zusammenfügen – oder aus Prozessen Ereignisse herauslesen, die danach wieder neu relationiert werden. In den geschichtswissenschaftlichen Diskursen sind lineare und zyklische Vorstellungen über historische Prozesse ganz verbreitet und häufig diskutiert.

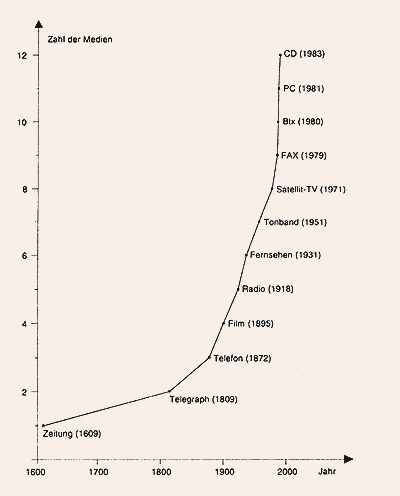

In der sozialwissenschaftlichen Kommunikations- und Mediengeschichtsschreibung ist es üblich, die Veränderung beliebiger kommunikativer Phänomene in Abhängigkeit von der Zeit darzustellen. Es entstehen Kurven wie z. B. die folgende:

Abb. 3: Klaus Merten: Evolution der Kommunikation, in: Merten/Schmidt/Weischenberg (Hg.): Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Opladen 1994, S. 142.

Üblich ist es auch, die lineare Prozeßvorstellung weiter zu differenzieren. In Anlehnung an die physikalisch mathematischen Bewegungsmodelle können etwa ‚Ableitungen’ vorgenommen und Geschwindigkeiten und Beschleunigungen festgestellt werden. Es gibt exponentiales Wachstum, welches sich in ansteigenden Kurven ausdrücken läßt. So beginnt etwa Imanuel Geis seine Einführung in die ‚Weltgeschichte’ mit folgender Feststellung mit quasi axiomatischer Wirkung: „Von den ersten Anfängen der Menschheit bis zur Gegenwart durchzieht, allen Schwankungen zum Trotz, ein Kontinuum die menschliche Entwicklung: das Wachstum aller wesentlichen Faktoren (Bevölkerung, Produktion, Produktivität, Zahl der Erfindungen, Kontakte, Konflikte, Zerstörungskraft der allgemeinen wie der Kriegstechnik). Abstrakt läßt sich dieses existentielle Wachstum mit einer Exponentialkurve ausdrücken, die zuletzt immer steiler und rasanter ansteigt.“1 Wird die Steigung solcher Kurven diskutiert, so zeigen sich historische Etappen (Strecken auf der x-Achse als Zeitparameter), in denen sich der Anstieg ‚beschleunigt’, die Werte auf der y-Achse schneller erreicht werden. Solchen Phasen beschleunigter historischer Prozesse galt das besondere Augenmerk von Reinhart Koselleck. Je nachdem, welche Objekte man durch die Zeit verfolgt, lassen sich natürlich auch abfallende Kurven finden. Diese können dann als Niedergang, auch als beschleunigter Niedergang interpretiert werden. Standardsetzend war hier wohl das Werk von Edward Gibbon ‚The Decline of the Roman Empire’.2

Diejenigen Autoren, die bei ‚Kommunikationsgeschichte’ an die Geschichte ‚sozialer Kommunikation’ denken und als Kommunikatoren im wesentlichen Menschen, soziale Systeme und vielleicht auch technische Apparate in Betracht ziehen, kommen kaum umhin, allenthalben exponentielle Wachstumskurven zu entdecken. Die Zahl der sozial produzierten, technischen Medien steigt. Auch die Anzahl der sozialen Kommunikatoren nimmt beständig zu. Die Kurve der Zunahme der Weltbevölkerung unterstützt diese Sicht:

Abb. 4

Vor dem Hintergrund des Bevölkerungswachstums ist es plausibel, von immer mehr kommunikativen Vernetzungen und folglich auch von einer Steigerung kommunikativer Aktivitäten auszugehen. Die Kulturgeschichte stellt sich aus dieser kommunikationstheoretischen Sicht als Steigerung der Vernetzungskomplexität zwischen immer mehr Menschen dar. Geschichte erscheint als Veränderung eines Merkmals in der Zeit. Und diese Veränderung läßt sich als positiver (oder gegebenenfalls als negativer) Wachstumsprozeß – mehr oder weniger vom Selben – begreifen. Ein alternatives Verständnis wird später Abb9) als ökologisches Modell vorgestellt.

Zirkuläre Prozeßmodelle

Auf der anderen Seite fallen Prozesse auf, die sich oft wiederholen – und so bestandserhaltend wirken. Stephan Jay Gould sieht für die Beschreibung der ‚Erdgeschichte’ im 18. Jahrhundert gerade das Zusammenwirken dieser beiden Prozeßvorstellungen als typisch an. Plastisch beschreibt er beide Konzepte: „Auf der einen Seite der Dichotomie – ich nenne sie den ‚Zeitpfeil’ – ist die Geschichte einer irreversible Abfolge unwiederholbarer Ereignisse. Jeder einzelne Augenblick hat seinen eigenen, genau gekennzeichneten Platz in einer zeitlichen Kette, und alle Augenblicke zusammen, in der richtigen Reihenfolge betrachtet, erzählen eine Geschichte von miteinander verknüpften Ereignissen, die sich in eine Richtung bewegen. Auf der einen Seite – ich nenne sie den ‚Zeitkreis’ oder den ‚Zeitzyklus’ – gelten die Ereignisse nicht als deutlich abgegrenzte Episoden mit kausaler Wirkung auf eine kontingente Geschichte. Elementare Zustände sind der Zeit immanent, sie sind immer da und verändern sich nie. Scheinbare Bewegungen sind Teil sich wiederholender Zyklen, und die Unterschiede der Vergangenheit werden die Realitäten der Zukunft sein. Die Zeit hat keine Richtung.“3 Und er fügt gleich an, daß er sich mit dieser Darstellung in Übereinstimmung mit vielen Kollegen weiß: “Was ich hier vorlege, ist beileibe nichts Neues. Der Gegensatz zwischen linearer und zirkulärer Zeitvorstellung ist so oft und von so vielen großen Gelehrten dargestellt worden, daß er (dank der natürlichen Einsicht die er vermittelt) praktisch zum Klischee geworden ist.“ (Ebd.)

Methodisch und erkenntnistheoretisch bedeuten beide Prozeßmodelle, daß jeweils nur ein Objekt in seiner historischen Veränderung beobachtet werden kann. Natürlich ist es möglich, nacheinander mehrere Objekte zu beschreiben und die Ergebnisse ins Koordinatenkreuz einzutragen. Es entstehen Kurvenscharen und man kann nach Gemeinsamkeiten suchen und im Nachhinein auch über Beziehungen zwischen den Kurven bzw. den Objekten nachdenken.4 Zunächst haben wir allerdings immer isolierte Ereignis- und Veränderungsgeschichten.

Will man aus diesem binären Schematismus heraus und alternative Konzepte entwickeln, die jedoch die Ergebnisse der beiden genannten Konzepte aufgreifen und bewahren können, so brauchen wir ein gleichberechtigtes drittes Konzept.

Üblich ist der Vorschlag eines spiralförmigen Prozesses. Allerdings gelangt man auf dieser Weise nicht zu einem unabhängigen dritten Faktor. Die Spirale erweist sich selbst schon als das emergente Produkt des Zusammendenkens von zyklischer und linearer Zeitvorstellung. Will man einen Faktor finden, der auf dem gleichen Abstraktionsniveau liegt, wie Pfeil und Zyklus muß man in eine andere Richtung Ausschau halten.

Geschichte als Parallelprozeß

In den letzten Jahrzehnten haben vor allem Biologen mit einem dritten Modell, jenem der Koevolution gearbeitet. Es geht davon aus, daß jeder beliebige historische Prozeß erst aus dem Zusammenwirken mit mehreren anderen Prozessen verstanden werden kann. Die Geschichte einer Tierart etwa hängt unmittelbar mit Klimakurven, dem Entstehen und Vergehen bestimmter Pflanzenarten, die als Nahrung dienen und auch anderen Tierarten, die gegebenenfalls Freßfeinde sind zusammen. Ähnliches gilt auch für die Kommunikations- und Mediengeschichte. Bestimmte Formen von Informations- Informationsverarbeitung und Vernetzung können erst auftauchen, wenn ein bestimmter Entwicklungsstand der elektronischen Medien erreicht ist. Umgekehrt bewirken die Medien neue Prozesse der Informationsschöpfung – und erzeugen auch ein andere Publikum samt geänderter Vernetzungen.

Betrachtete man nur einen historischen Prozeß isoliert, so würde man seine Dynamik nicht gut erfassen, von einer Erkenntnis der Ursachen ganz zu schweigen. Um diese Zusammenhänge zu beschreiben, wird häufig der Begriff ‚Emergenz’ benutzt. Jeder beliebige historische Prozeß soll als emergentes Produkt von anderen parallel laufenden und sich behindern oder befördernden Prozessen verstanden werde.

Der ökologische Ansatz verlangt und ermöglicht auch eine alternative Interpretation von Kommunikationssystemen. Sie erscheinen als Ökosysteme. Dieses Konzept kann auch als Grundlage für ein Verständnis von ‚Kultur’ genommen werden, welches die Grenzen von soziologischen Konzepten – Kulturen als Sozialsysteme bzw. als soziale Kommunikationssysteme – entscheidend erweitert. Auch menschliche Kommunikationskulturen lassen sich dann als inhomogene Ökosysteme auffassen. Statt aus homogenen bestehen dieses aus heterogenen Elementen und mehrerer parallellaufender Prozesse.

Kulturgeschichte als Wandel

Mit der Kritik an linearen Prozeßmodellen hängt auch der Aufschwung des Konzepts ‚Wandel’und überhaupt kulturwissenschaftlicher und ökologischer Paradigmen zusammen. Vor zwanzig Jahren sprachen Wissenschaftler, die sich mit der Kulturgeschichte befaßten lieber von Entwicklung oder von Veränderung, gelegentlich auch von Stillstand. Der Glaube an Entwicklung hat arg nachgelassen und führt immer in Wertediskussionen, die von Wissenschaftlern, die nach einer über den Lagern stehenden Objektivität streben, gern vermieden werden. Ich arbeite seit längerem mit einem Konzept, welches den historischen Wandel als das emergente Produkt von Veränderung im Sinne des Reformierens, der Bewahrung und der revolutionären Neuerung auffaßt.

Abb. 5: Kulturwandel triadisch

In allen Industrienationen spielen drei Prozeßtypen eine kaum übersehbare Rolle: Reformieren der kulturellen Bestände, Innovation, die immer auch mit dem Vernichten, mindestens der Abwertung vorhandener Ressourcen einhergeht, und Konservieren. In funktionierenden Demokratien, so könnte man meinen, müßten alle drei Parameter durch Parteinen vertreten sein: Revolutionäre, Reformer und Konservative. Die Umsetzung des parlamentarischen Dialogs führte dann zu einer Geschichte, in der alle drei Parameter zur Geltung kommen – in welchem Verhältnis auch immer.

Je nachdem, welche kulturellen Prozesse im einzelnem von wem wie gedacht werden, können die Faktoren kultureller Wandlungsprozesse auch anders benannt werden: Akkumulation, Substitution, Reproduktion; Vernichten und Ersetzen, Verstärken oder Vermindern und Bewahren und Wiederholen.5 Immer aber erweist sich die Kulturgeschichte als das emergente Produkte solcher kooperierender und konkurrierender oder einfach nebeneinanderherlaufender Prozeßtypen. Wie bei allen anderen Triaden auch, befinden sich die Faktoren selten im Gleichgewicht und sie werden auch von den Betrachtern unterschiedlich gewichtet. Industrienationen bewerten Akkumulation und andere Veränderungsprozesse meist positiv, Revolutionen werden nur zeitweise von Subsystemen der Kultur prämiert. Vorindustrielle Kulturen schätzen die Bewahrung von Beständen und Traditionen i.R. höher ein. Kulturen, die ihre dynamische Dimension als Bewahren und Wiederkehr des immer Gleichen beschreiben, erinnern sich lieber der Wiederholungen und festigen ihre Identität durch Rituale. Entsprechend scheint es sich auch kaum vermeiden zu lassen, daß medien- und kommunikationsgeschichtliche Prozesse entweder positiv oder negativ bewertet werden: Je mehr Medien desto besser für die Kommunikationsgemeinschaft. Je näher die Kurve als am 0-Punkt des Koordinatenkreuzes verharrt desto negativer. Schon allein die Kurven werden idealerweise so gelegt, daß sie im Koordinatenkreuz von links unten nach rechts oben verlaufen. Negatives Wachstum kommt in unsere Mediengesellschaft nicht gut an. Wenn von guter Entwicklung die Rede ist, dann meint man meist positives Wachstum. Steigerung von Auswahlmöglichkeiten, Medien, Vernetzungen usf. Akkumulation, Steigerung von Gütern wird als Fortschritt prämiert. Es gibt eine Asymmetrie zwischen den Plus- und Minuspolen hinsichtlich der Wertschätzung.

Die Historiographie (Geschichtsschreibung) historischer Prozesse

Was immer die Betrachter von historischen Prozessen für Prozeßmodelle nutzen, sie kommen nicht umhin, diese irgendwie auf Parametern oder in Räumen einzuordnen. Wenn wir von Geschichte reden, dann haben wir es also immer mit einer Zeitachse, mit Veränderungen im Verhältnis der beobachteten Phänomene und mit Bewertungen zu tun. Wenn man die Prozeßmodelle noch quasi ontologisch interpretieren möchte, so muß im nächsten Schritt jedenfalls eine epistemologische Perspektive eingenommen werden.

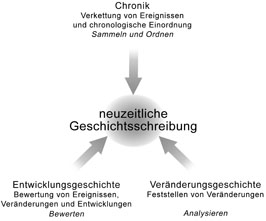

Dies hat sich in unserem Verständnis von Geschichtsschreibung schon seit langem niedergeschlagen. Ich möchte ein Modell von Geschichtsschreibung vorstellen, welches in der Lage ist, auch die Bewertungsdimension zu berücksichtigen und werde es auf die Kommunikationsgeschichte anwenden.

Gleichzeitig läßt sich zeigen, daß dieses Modell schon immer irgendwie in der Historiographie berücksichtigt wurde. Allerdings haben bei den einzelnen Autoren und in den einzelnen Epochen und Disziplinen jeweils unterschiedliche Faktoren die meiste Aufmerksamkeit erhalten. Die Faktoren der Triade werden also selbst noch einmal bewertet.

Abb. 6: Triadische Historiographie

Die Faktoren des in der Abb. 42 dargestellten Modells sollen kurz erläutert werden:

- Ereignisketten/Chronologien sind Relationierungen von mehr als zwei Ereignissen unter einem polaren zeitlichen Parameter. In der einfachsten Form besitzt diese Zeitachse nur die Pole ‚vorher’/‚früher’ und ‚nachher’/‚später’. Üblich ist in der Geschichtsschreibung eine kontinuierliche Skalierung nach Jahren.

- Veränderungen sind Prozesse, die in Beziehung zu mindestens zwei Parametern ausgedrückt werden. Ein Parameter ist immer die Zeit (Chronologie).

- Entwicklungen sind Veränderungen, die unter Verwendung weiterer Parametern bewertet werden. Diese Bewertung kann durch das Bezugssystem selbst und/oder den Betrachter/Historiker erfolgen. Die Entwicklungsanalyse setzt aber immer bewertende Systeme voraus.

- Geschichte ist das Zusammenwirken von allen Bewegungs-, Veränderungs- und Entwicklungsformen, ein Prozeßkonglomerat. Sie ist grundsätzlich überkomplex, d. h. sie läßt sich sowohl als Stillstand als auch als Veränderung als auch als Entwicklung begreifen.

Das triadische Geschichtsmodell läßt sich nicht nur auf die Geschichte von größeren Gesellschaften und Kulturgemeinschaften sondern auch auf die Geschichte von Personen, Organisationen und Gruppen anwenden.

An diesem Modell läßt sich auch zeigen, daß Annahmen über Entwicklungsstufen auf grundlegenden Wertvorstellungen basieren. Beispielsweise muß man die Entlastung des Menschen von Arbeit (durch Technik) für ein höheres Gut als die handwerkliche Produktion halten, um das obige Entwicklungsdenken zu akzeptieren. Wer diese Ansicht nicht teilt, kommt, wie etwa zahlreiche konfuzianisch geprägte asiatische Kulturen in der Geschichte, zu anderen Periodisierungen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, daß überhaupt Veränderungen beschrieben werden können, ohne daß solche Entwicklungsgedanken und damit Wertvorstellungen eine Rolle spielen. Sie bestimmen nämlich schon die Auswahl der Veränderungsparameter. Meist werden allerdings die Entwicklungsmodelle nicht klar formuliert – und vor allem ihr letztlich normativer ideologischer Charakter nicht herausgestrichen. Es kann dann, wie etwa bei McLuhan, hinter dessen Büchern, wie oben skizziert (‚Globales Dorf als wiedergefundene Synästhesie und Medienintegration’), ein ähnliches Entwicklungsmodell steht, der Eindruck entstehen, als würden hier bloß Veränderungen deskriptiv erfaßt. Tatsächlich geht es um die Einordnung von Veränderungsparametern und deren Bewertung vor dem Hintergrund einer Kulturtheorie. Die oben empfohlene Unterscheidung von Daten, Programmen und Werten als Hauptarten von Information wirkt solchen Ungenauigkeiten entgegen.

Die Bewertung historischer Fakten und die damit einhergehenden Formulierungen von Entwicklungsvorstellungen ist nur ein Spezialfall der allgemeinen Fähigkeit von Menschen und Kulturen, sich selbst wahrzunehmen und zu bewerten. Eben dies meinte Luhmann, wenn er soziale Systeme als selbstreferentielle Systeme beschrieb. Diese Beschreibungen sind, wie andere Informationsverarbeitungsprozesse auch, selektiv.

1 Geis, Imanuel: Geschichte im Überblick. Daten und Zusammenhänge der Weltgeschichte, Reinbek 1995, S. 18.

5 Vgl. Giesecke: Mythen der Buchkultur, Ffm. 2002 S. 32 ff. und ders.: Die Entdeckung der kommunikativen Welt. Ffm. 2007, S. 286 ff.