|

|

Trinität |

Seit dem 13. Jahrhundert kennen wir

graphische Darstellungen des christlichen Gottesbegriffs.1

Am häufigsten haben sie die Form des sogenannten ‘Scutum Fidei’,

‘Schild des Glaubens’ (Epheser 6., 16.) oder ‘Schild

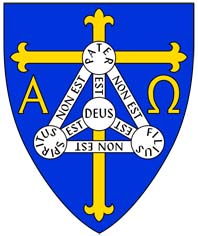

der Heiligen Dreifaltigkeit’. Sie ist in der Heraldik in verschiedenen

Ländern zu verschiedenen Zeiten immer wieder in zahlreichen Variationen

aufgenommen, so z.B. in neuerer Zeit als Zeichen des Bistums der Karibikinsel

Trinidad. Die Abb. 1a zeigt eine Darstellung aus Wiliam Peraldus ‘Summa Vitiorum’, die zwischen 1255 und 1265 entstanden ist. Abb. 1b faßt die Darstellung schematisch zusammen und löst die Abkürzungen auf.2 |

|

Abb. 1a: Scutum Fidei/Schild des Glaubens,

aus: William Peraldus ‘Summa Vitiorum’ (Harleian ms. 3244,

f. 28) |

Von anderen Darstellungen, z.B. f.

42v in Peter of Poitiers ‘Compendium Historiae in Genealogia Christi’

(England 1208-1216, BM, Cotton Faustina B. VII) unterscheidet sich die

Darstellung durch die Betonung der Wechselseitigkeit der Beziehungen zwischen

den drei Faktoren der Trias: „Non est nec e converso" . D.h.,

der Vater ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Vater usf. Auf

der Reproduktion kaum zu sehen, stehen an den Verbindungslinien im Zentrum

des Schildes weitere Abkürzungen, die nach Evans (Anm. 2) als "est

et e converso" (ist und vice versa) zu lesen ist. Das würde

bedeuten, daß ‘Gott’ sowohl der ‘Sohn’ als

auch der ‘Sohn’ ‘Gott’ ist. Die Relationen bezeichnenden

Verbindungslinien sind jedenfalls als Duplex-Kanäle zu interpretieren. |

|

Abb. 1b: Schematiche Darstellung des

Scutum Fidei (Wikimedia) |

Über die Interpretation dieses

‘Schutzschildes des Glaubens’ wird genauso gestritten, wie

über das Verständnis des Trinitätsgedanken überhaupt.

Es sind in neuerer Zeit im wesentlichen zwei Punkte, die zu Meinungsverschiedenheiten

führen.3 Erstens geht es um die

Frage, wie das ‘est’/’ist’ in dem Schema zu interpretieren

ist, und zweitens geht es um Rangordnungen zwischen den drei Faktoren

der Trias. Beide Streitpunkte tragen zum besseren Verständnis des

in diesem Buch propagierten neuen triadischen Denkens bei und sollen kurz

diskutiert werden. Wenn man das ’ist’ im Sinne der Aussagenlogik versteht, steckt das Trinitätskonzept voller Widersprüche. Aus: A (deus) = B (Filius) und A (deus) = C (spiritus sanctus) würde bspw. folgen C (spiritus sanctus) = B (Filius). Das aber wird im äußeren Dreieck durch das ‘non est’/’ist nicht’ klar ausgeschlossen. Dem Verfasser des Modells wird ein andere Verständnis des ‘est’ vorgeschwebt haben. Nach dem triadischen Konzept ist Gott als das emergentes Produkt des Zusammenwirkens der drei Faktoren zu interpretieren. Das ‘est’ wäre als ‘ist sowohl’ und das „et e converso“ (oder was immer der Wortlaut der Abkürzungen seien mag) im Innenraum als ‘als auch’ zu verstehen. Erst alle drei Aussagen (oder Relationen) zusammen erklären das Objekt ‘Gott’. ‘Deus/Gott’ liegt als Kategorie auf einer anderen Ebene als die drei Faktoren, was freilich durch die flache graphische Ebene nicht ausgedrückt wird.4 Außerdem muß die Unterschiedlichkeit der Faktoren der Triade im Auge behalten bleiben, was durch das ‘non est’ im äußeren Dreieck auch explizit geschieht. Der ‘Heilige Geist’ soll nicht auf den ‘Sohn’ und auch nicht auf den ‘Vater’ reduzierbar sein. Und deshalb „ist“ der ‘Sohn’ auch – ‘converso’ – nicht Gott, sondern nur eine Facette desselben. Der Sinn der graphischen Darstellung in dem mittelalterlichen Manuskript, überhaupt eine sehr frühe und eine der wenigen präzisen graphischen Darstellungen von einem komplexen Gedankenmodell, liegt dann genau in der Veranschaulichung der Gleichzeitigkeit: Gott – oder was immer das Objekt einer solchen Triade sein mag – ist zugleich jeder der drei Faktoren. Diese Parallelität kann in dem sprachlichen Text nur nacheinander beschrieben werden. Im Bild kann die Gleichzeitigkeit unmittelbar erlebt werden, wenn denn der Betrachter nicht wieder die lineare Logik der Worte als Leitlinie des Verstehens nimmt. Die Macht des Schutzschildes des (Kreuz) Ritters ergibt sich gerade aus dieser Zusammenballung: zugleich vertraut er auf drei Mächte – und wird von ihnen geschützt. |

Der zweite Streitpunkt betrifft die Rangordnung zwischen

den Faktoren der Trias. Und er drückt sich graphisch schon in der

unterschiedlichen Anordnung der Faktoren aus. Nach der Reihenfolge des

heute üblichen Glaubenbekenntnisses: ‘Vater, Sohn und Heiliger

Geist’ würde man in Europa, wo man von links oben nach unten

rechts schreibt, erwarten, daß auf dem Schild bzw. in anderen graphischen

Darstellungen links oben mit einem Zeichen für den Vater begonnen

wird. Auf gleicher Höhe, was gleiche hierarchische Anordnung indizierte,

könnte der Sohn folgen und an dritter Position dann der drittgenannte

‘Heilige Geist’. Genau dies zeigt das Schema 1b und diese

Form scheint seit der Renaissance die häufigere zu werden. In der

Abbildung 1a finden wir jedoch eine andere Reihung: Vater, Heiliger Geist

und – auf niederer Ebene – der Sohn. Gleiche Anordnung haben

auch die Darstellungen aus dem Compendium Historiae’ des Peter von

Poitiers (1208 -1216), und das Manuskript von John Wallingford (1247-1258).

Noch stärkere Betonungen der Bedeutung des Vaters andererseits sind

möglich, wenn man das Dreieck umstellt, so daß an der Spitze

der ‘Vater’ und an den Ecken der Basis dann ‘Sohn’

und ‘Heiliger Geist’ situiert werden können. Dies nutzt

etwa H. Wayne House 1992 in seinen ‘Charts of Christian Theology

and Doctrine’ und auch das Wappen des Bistums Trinidad (Abb. 3).5

|

|

Abb.3 : Wappen des Bistums Trinidad

mit der Prämierung des Vaters in der Trinitätsdarstellung |

Es ließe sich eine Geschichte der christlichen

Glaubensrichtungen danach schreiben, welche Rangordnungen zwischen den

drei Faktoren jeweils bevorzugt und wie das ‘Sein’ und ‘Nicht-Sein’

in den triadischen Relationen verstanden wird. Natürlich gibt es,

sobald wir die theoretische Ebene allgemeiner Modelle verlassen und diese

auf konkrete Fragen des Alltags anwenden, Rangordnungen zwischen den Faktoren

der Trias. Obwohl Gott immer zugleich Vater, Sohn und Heiliger Geist ist,

tritt er dem Menschen mal mehr als Heiliger Geist (in der Offenbarung),

mal als Sohn (z. B. als Jesus gegenüber den Evangelisten) und dann

wieder, wie in vielen Episoden des Alten Testaments als strafender oder

gütiger Vater entgegen. Man kann sogar behaupten, daß sich

die individuellen empirischen Phänomene gerade durch diese Prämierungen

der einen oder anderen Relation und des einen oder anderen Faktors als

Individuen auszeichnen. Ihre Identität liegt in der Abweichung von

der Egalität und jeder homogenen Ausprägung. Das neue triadische Denken hält zur Veranschaulichung von Rangordnungen zwischen den Faktoren, ihrer besonderen Bedeutung entsprechend, ein besonderes Instrumentarium bereit: die Darstellung der Triade als Knoten mit unterschiedlich gedehnten Schlaufen. Das ältere triadische Denken neigte dazu, Prämierungen zu vertuschen und sie jedenfalls nicht explizit zu einem Instrument der Erklärung von Phänomen zu machen. |

|

|

| 1 Vgl. den Artikel ‘Shield of the Trinity’ in der Wikipedia mit zahlreichen Abbildungen und Nachweisen in Manuskripten aus – vorzugsweise englischen – Bibliotheken. (http://en.wikipedia. org/wiki/ Shield_of_the_Trinity) |

2

Ausführliche Beschreibung von Michael Evans: An Illustrated Fragment

of Peraldus's Summa of Vice: Harleian MS 3244, in: Journal of the Warburg

and Courtauld Institutes, vol. 45 (1982), pp. 14-68. |

| 3 http://trinities.org/blog/?p=15 |

4

Insofern sind die Vektoren. die vom Zentrum zu den Eckpunkten gehen auch

nicht gleichwertig jenen, die von den Eckpunkten ins Zentrum laufen. |

| 5 Abbildung auf http://en.wikipedia.org/wiki/Shield_of_the_Trinity. |