| Die

Organisation des Botenwesens |

|

| „Das ausgeprägte Kennzeichen des Verkehrslebens

im späten Mittelalter sind die verschiedenen Botenanstalten, die von

geistlichen und weltlichen Orden, von wissenschaftlichen Institutionen,

sowie von wirtschaftlichen und politischen Korporationen unterhalten

wurden. (Bräuer obcit 75) Bräuer nimmt an, dass „das Fehlen

einer allgemeinen Verkehrsanstalt“ die „verschiedenen Körperschaften“

dazu gezwungen habe, „für ihren Schriftverkehr eigene Beförderungseinrichtungen

zu schaffen“. (Ebd.) Er bestätigt dann, was wir in vielen Zusammenhängen

immer wieder hervorgehoben haben, dass nämlich die mittelalterlichen

skriptographischen Netze durchweg institutioneller Natur sind: Die Botendienste

des Mittelalters „waren meist keine überindividuellen Transportanstalten,

d.h. nicht jedermann zugänglich, sondern sie dienten fast ausschließlich

dem Nachrichtenaustausch bestimmter Interessengruppen.“ (Ebd. 75)

Im einzelnen unterscheidet er drei Typen des mittelalterlichen Botenwesens: |

| 1. | Sog. „Korporationsbotendienste, die von geistlichen und weltlichen Körperschaften eingerichtet und zur Befriedigung ihrer Verkehrsbedürfnisse unterhalten wurden“. |

| 2. | „Boteneinrichtungen der Städte mit bereits postähnlichem Charakter, die nicht nur der Unterhaltung geregelter Nachrichtenverbindungen zwischen den städtischen Behörden sondern mehr und mehr auch dem Verkehrsbedürfnis der Allgemeinheit dienten. Sie trugen bereits öffentlichen Charakter, weil sie auch von der Bevölkerung benutzt werden konnten“. |

| 3. | „Botenanstalten der Landesherren“. Sie „entwickelten sich zu öffentlichen Verkehrsanstalten und bildeten die Ausgangspunkte für die Entstehung landesherrlicher Posten“. (Ebd. 77) |

| Zu den Kooperationsdiensten zählen die ,Klosterboten',

die sowohl den Nachrichtenaustausch zwischen den Orden, den Schulen als

auch zwischen Universitäten und kirchlichen Einrichtungen abwickelten.

Teilweise erfolgte dieser Botendienst sogar regelmäßig, wie jener

der Kapuziner zwischen Wien und dem Kloster ,Und' bei Stein.

[10] Ein zweiter Botendienst, der in Deutschland aber schon Ende des 15. Jhs. an Bedeutung verlor, waren die Universitätsboten. Schon im 13. Jh. hatte die Pariser Universität solche Boten eingerichtet und dabei vor allem die Mobilität der Studenten ausgenutzt. Die Universitätspost stand in Paris auch der Bevölkerung offen, ihre Geschäftsräume wurden „zu förmlichen, ziemlich wohlbesuchten Postanstalten, die sich nicht nur mit der Annahme der zu versendenden sondern auch mit der Ausgabe der durch Vermittlung der Boten aus allen Himmelsrichtungen eingehenden Sendungen befaßten.“ [11] Auch der deutsche Ritterorden unterhielt einen Botendienst, um die verschiedenen Niederlassungen, angefangen vom Hauptordenshaus in Marienburg in Ostpreußen bis zum Sitz des Hochmeisters in Venedig miteinander zu verbinden. Anfangs scheint die Beförderung von Mönchen und Laienbrüdern je nach Bedarf erfolgt zu sein, später schuf man eigens Botenanstalten, die ausschließlich den Zwecken des Ordens dienten. Es gab speziell für den Postdienst abgeordnete Ordensbeamte, Kurierpferde, Briefjungen. Die Zeiten und Orte des Botenwechsels wurden auf den Briefen vermerkt. „Durch das Relaissystem erreichten die reitenden Ordensboten große Schnelligkeit, so daß Briefe von Königsberg nach Marienburg in einem Tag und nach Thorn in 2 Tagen übermittelt werden konnten.“ [12] In einzelnen Gegenden Deutschlands haben die sog. ,Metzgerposten' bis in 17. Jh. vorzugsweise auf dem Lande die Nachrichtenbeförderung unterstützt. Da die Metzger bei ihren Einkäufen und Verkäufen häufig Pferd und Wagen mitführten, boten sie sich an, für Kaufleute und auch für andere Personen Briefe und kleinere Güter gegen Entgelt mitzunehmen und zu übergeben. „In Schwaben wurde der Metzgerzunft dieser Beförderungsdienst sogar zur Pflicht gemacht“ (Bräuer, obcit S. 80). Zweifellos die wichtigsten Botendienste wurden im Spätmittelalter durch einzelne Handelshäuser oder durch Kaufmannsgilden geschaffen. Vorbildlich waren da vor allem die Kaufmannsgilden der oberitalienischen Städte und dann die Augsburger Fugger, die mit ihren Agenten in allen europäischen Ländern regelmäßig korrespondierten. Sie hatten diese auch angewiesen, ,neue Zeitungen' aufzuschreiben und bei Gelegenheit nach Augsburg zu senden. In der Zeit zwischen 1568 und 1605 sind auf diese Weise mehr als 170 000 handgeschriebene Seiten zusammengekommen. Nicht zu Unrecht sieht man in diesem System einen Vorläufer des Zeitungswesens und der modernen Nachrichtenagenturen. |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

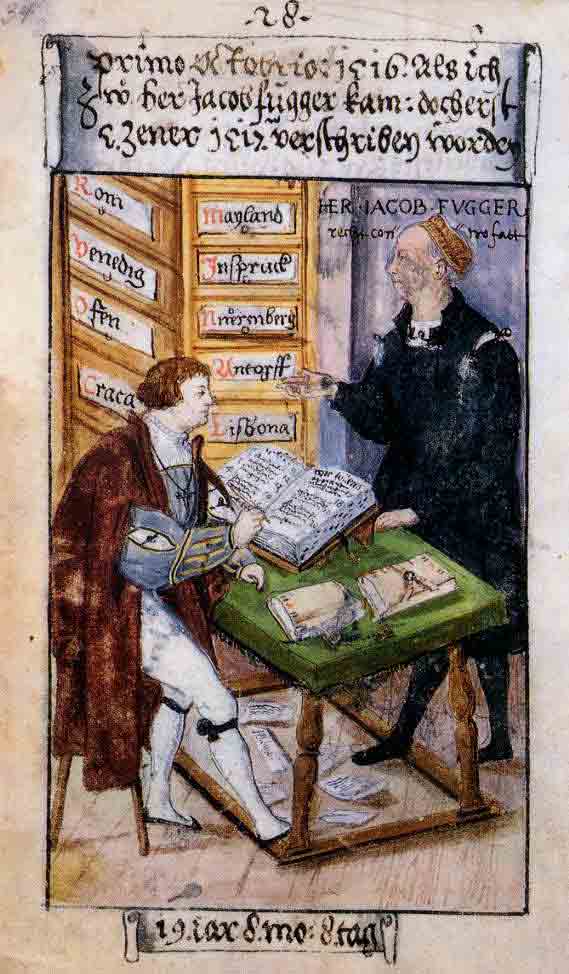

| Abb. 8: Jacob Fugger im Kontor, Miniatur

von Narziss Renner (Trachtenbuch des Matthäus Schwarz, Kupferstichkabinett,

Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig) Städtische Botenanstalten lassen sich in Deutschland bis in das 12. Jh. zurückverfolgen. „Träger der größeren Beförderungsanstalten waren die im 13. Jh. entstehenden Städte Bünde, wie der rheinische Städtebund ... und die Hanse, deren Städte vom 13. Jh. ab Botenkurse von Hamburg und Lübeck nach Bremen, Amsterdam und Antwerpen sowie über Stettin, Danzig und Königsberg bis nach Riga unterhielten. Breslauer Boten gingen bis Leipzig, Prag, Nürnberg und Danzig. Leipziger Boten vermittelten den Verkehr nach Nürnberg, Magdeburg, Berlin, Braunschweig, Hamburg, Dresden, Prag und Wien. In Süddeutschland waren die Botenanstalten der Reichsstädte Frankfurt, Nürnberg, Augsburg und Regensburg führend. Augsburger Boten vermittelten hauptsächlich den Verkehr nach Italien.“ (Bräuer, obcit. S. 83) Statistisch am besten erfaßt sind die Nachrichten und politischen Aktivitäten der Signoria von Venedig. Pierre Sadella hat etwa 10 000 Daten über den Postverkehr der Jahre 1497 bis 1532 ausgewertet und auf dieser Grundlage die nachfolgende Tabelle über die Nachrichtenwege und die Zeitspanne der Nachrichtenübermittlung zusammengestellt. Zeitspannen der Nachrichtenübermittlung (von

Venedig) |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| (Tabelle 1: Nach Pierre Sardella) I = Orte, die mit Venedig in Verbindung stehen; II = Anzahl der beobachteten Fälle; III = Anzahl der normal verlaufenden Fälle; IV = Maximalzeit in Tagen; V = gewogenes arithmetisches Mittel in Tagen; VI = Normalzeit in Tagen; VIII = Minimalzeit in Tagen; VIII =

Normalzeit, errechnet aus dem Verhältnis zwischen Normal- und Minimalzeit

auf der Basis einer Minimalzeit = 100. Marino Sanuda hat zwischen 1497 und 1532 zuverlässig

Tagebuch über die Ankunft von Briefen und Nachrichten geführt,

seine Vermerke enthalten mehr als 10 000 auswertbare Daten. Diese gewaltige

Materialsammlung wurde von Pierre Sardella nach den Regeln der Statistik

bearbeitet. Auf dieser Grundlage entstanden die oben abgebildete Tabelle

und das daraus abgeleitete Schaubild (Abb. 6 bis 8) |

||||||||||||||||

| [10] Vgl.

Karl Sautter, Die Post im Leben der Völker, obcit 1950, S. 125 ff.

und 156 ff. Außerdem Wilhelm Ortmann: Deutschlands Post im Werden

und Wandel des Zeitgeschehens, Düsseldorf/Frankfurt 1950, S. 41 ff.;

F. C. Huber: Die geschichtliche Entwicklung des modernen Verkehrs. Tübingen

1893, S. 51 ff. [11] Otto Sieblist: Das Postwesen, 2. Aufl. Leipzig/Berlin 1918, S. 5. [12] Bräuer, obcit, S. 79. Vgl.: Die Post des deutschen Ritterordens, in: Zeitungswissenschaft, 12. Jahrgang, Berlin 1937, S. 653. [13] Pierre Sardella: Nouvelles et speculation a Venise, Paris 1948 |

||||||||||||||||