| Knoten im Telephonnetz: Vermittlungszentralen | |

| Die Telephonnetze entwickelten

sich im 19. Jh. Zu Medien der Gruppenkommunikation. Sie ließen sich

nicht mehr linear fest verschalten. Andererseits war eine rein technische

Lösung der Verknüpfung der Gesprächsteilnehmer/ Telephone

nicht in Sicht. Die Aufgabe der Verknüpfung teilten sich eine zunehmende

Anzahl von Telephonvermittlungszentralen. In diesen zentralen Knotenpunkten

übernahmen Menschen, meist Frauen, die Aufgabe, die Anrufer mit ihren

Gesprächspartnern zu verbinden. So gesehen waren die Telephonleitungen

nur eine latente Vernetzungsmöglichkeit. Ihre Aktualisierung erforderte

zusätzlich technische Relais und menschliche Vermittlung. Für das Reichspostministerium stellte sich nach der Reichsgründung 1871 verstärkt das Problem der Verknüpfung der verschiedenen elektrischen Netze. Dabei bildete sich schrittweise eine viergliedrige Aufteilung heraus: "Die kleinsten Orte waren mit Fernsprecher an die kleineren Telegraphenämter, diese wieder im Morsebetrieb an mittlere Telegraphenämter angeschlossen; die mittleren Anstalten waren untereinander mit den größeren Ämtern durch Klopferapparate, die großen Knotenämter untereinander durch Drucktelegraphen verbunden." (Breuer 241/242) Man könnte noch hinzufügen, dass von den Poststellen in den kleineren Orten dann schließlich die Telegraphenboten die Nachrichten in die einzelnen Häuser brachten, also letztlich ein fünfgliedriges System. Hier erscheint das Telephon noch weitgehend als eine Art Wurmfortsatz des Telegraphen. Bekanntlich ist es auf Dauer nicht bei diesem Konzept geblieben sondern die Telephone ersetzten zunehmend sowohl die Telegraphen der verschiedensten Art als auch die Boten. |

|

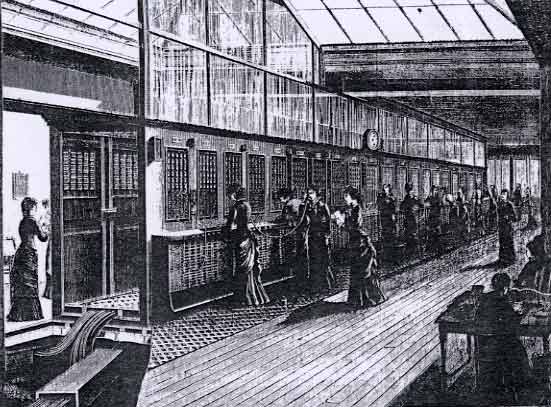

| Zentrale Telephonvermittlung in

Paris, 1883; aus Scientific American, 11, August 1883, S. 1 1890 wurden die Oberpostdirektionen

im Deutschen Reich ermächtigt, weibliche Personen zum Telegraphendienst

zuzulassen. Bewerberinnen mussten vor dem Ersten Weltkrieg u. a. folgende

Annahmebedingungen erfüllen: |

| die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen | |

| zwischen 18 und 30 Jahre alt sein | |

| schuldenfrei und unbestraft sein | |

| ledig oder kinderlos verwitwet sein | |

| mindestens 156 cm groß sein |

| Frauen galten im Vergleich zu jungen Männern als disziplinierter, geduldiger und höflicher. Wegen der hohen Stimmlage seien sie besser zu verstehen. Nicht erwähnt wird allerdings, dass sie billigere Arbeitskräfte waren, weil sie schlechter bezahlt wurden. Aufsichtsgeschäfte könne man ihnen nicht übertragen. Dazu fehlten ihnen eingehende technische Kenntnisse sowie Ruhe und Entschiedenheit. Ursprünglich wurde der Dienst an den Klappengeschäften stehend verrichtet. Jeder Rufnummer war eine elektromagnetische Fallklappe des Schrankes zugeordnet. Wenn der Teilnehmer den Kurbelinduktor an seinem Fernsprechgerät betätigte, schloss sich die Klappe und er machte sich dadurch der Vermittlungsbeamtin bemerkbar. Die Anschlussnummern gaben sich die Telefonistinnen durch Zuruf weiter. Per Dienstanweisung war festgelegt, was amtlicherseits am Telefon gesagt werden durfte. Wenn ein Teilnehmer im Jahre 1881 bei seiner Vermittlungsstelle anrief, so bekam er als Erstes zu hören: "Hier Amt, was beliebt?" Der Kunde musste dann sagen: "Wünsche mit Nummer ... zu sprechen." Wenn der verlangte Teilnehmer frei war, sprach das Amt: "Bitte rufen", andernfalls kam militärisch - telegrafisch knapp die Auskunft: "Schon besetzt, werde melden, wenn frei." Der Teilnehmer hatte dann zu bestätigen: "Verstanden" und einzuhängen. |