| Tafel 2: Das ökologische Modell der Kultur- und Mediengeschichte | |

|

Das ökologische Modell der Kultur- und Mediengeschichte versteht sich

als Alternative zu den sozialwissenschaftlichen Konzepten von Kulturgeschichte

als Veränderung sozialer Faktoren. Es nimmt an, dass Kulturen aus

dem Zusammenwirken, der Koevolution, artverschiedener Medien und Kommunikatoren

entstehen. Dieses Zusammenwirken setzt Vernetzungen und Rückkopplungen

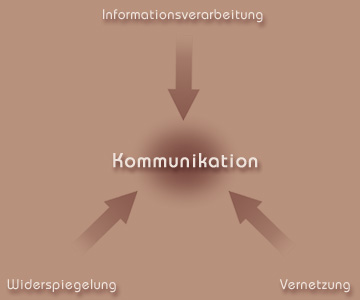

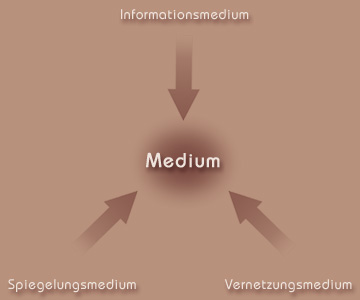

voraus. Kulturgeschichtliche Epochen unterscheiden sich u. a. danach, welche Arten von Medien und Kommunikatoren in die kulturelle Informationsverarbeitung, Vernetzung und Spiegelung einbezogen werden. Sie unterscheiden sich darüber hinaus hinsichtlich der Gewichtung dieser Medien. Die Kulturökologie geht, wie die Ökologie überhaupt, weiterhin davon aus, dass die Ressourcen der menschlichen Kultur, seien es nun Informationen, Technik, soziale Aufmerksamkeit, Bodenschätze oder andere, grundsätzlich begrenzt sind. Dies bedeutet, dass jedes Wachstum eines Subsystems Möglichkeiten eines anderen einschränkt. Das Wachstum von 'x' dämpft die Wachstumskurve von 'y'. Wegen dieses Dämpfungsfaktors wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Jäger und Beute, Parasit und Wirt stehen nach den Modellen ökologischer Kreisläufe in einem flexiblen Gleichgewicht. Gewinn und Verlust halten sich die Waage. Selbst wenn man das radikale Gleichgewichtsmodell ablehnt, braucht das nicht zu heißen, dass die ökologische Analyseperspektive überflüssig ist. Sie fördert das Verständnis für die zirkulären Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Faktoren der Ökosysteme. Wenn wir die in diesem Sinne als ökologische Netzwerke verstandenen Kulturen unter kommunikationstheoretischem Blickwinkel betrachten wollen, haben wir drei große Perspektiven zur Verfügung. Die Perspektiven ergeben sich aus dem dreidimensionalen Kommunikationsmodell (Kommunikation 3D). |

|

| Die Kulturgeschichte erscheint danach als Veränderung der kommunikativen Prozesse und Medien: |

| Kulturelle Veränderungen aus kommunikationsökologischer Sicht Die verschiedenen Kulturen und historischen Epochen unterscheiden sich aus der epistemologisch-informationstheoretischen Perspektive durch die Sinne, Speichermedien, Prozessoren und Darstellungsformen, die sie bevorzugt benutzen, technisch unterstützen und reflexiv verstärken. Obwohl alle menschlichen Kulturen multimedial, multisensuell und massiv parallelverarbeitend angelegt waren und sind, hatten bzw. haben sie niemals alle Sinne und Medien gleichmäßig berücksichtigt. Vielmehr erwiesen und erweisen sich die Disproportionen in der Nutzung der Sinne und Medien als wichtiger Motor für alle kulturellen Veränderungen. Zum anderen unterscheiden sich die Kulturen in der topologisch-netzwerktheoretischen Dimension durch die Vernetzungsformen, die sie bevorzugen und die sie als 'Kommunikation' auszeichnen. Gerade im Augenblick entwickelt sich eine Diskussion darüber, welche Vernetzungsformen als kommunikativ ausgezeichnet werden sollen. Ist beispielsweise Rückkopplung erforderlich, muss diese dann im gleichen Medium erfolgen, damit sie als kommunikativ verstanden werden kann? Welche Medien/Relais werden akzeptiert? Jede Veränderung im Netzwerk führt zur Verschiebung von Peripherie und Zentrum. Drittens unterscheiden sich die Kulturen in der ontologisch-spiegelungstheoretischen Dimension durch die Medien und Katalysatoren, die sie nutzen, sowie durch die Spiegelungen, die sie zwischen sich und der Natur sowie innerhalb der Natur zwischen den verschiedenen Medien zulassen. Im wesentlichen geht es hier um die Frage: Wieviel Ähnlichkeiten zwischen den Menschen und den anderen Medien und Kommunikatoren werden für notwendig erachtet, um diese Kommunikatoren zum Teil der menschlichen Kultur zu machen. Außerdem emergieren in der Natur- und Sozialgeschichte neuartige Medien/Kommunikatoren. Vorhandene Existenzformen können aussterben. Auf dieser letzten Dimension, also auf der Veränderung der Medien und Kommunikatoren, mit denen sich der Mensch in Koevolution befindet, in denen er sich spiegelt und die er als Teil der menschlichen Kultur begreift, wird das Schwergewicht der weiteren Darstellung liegen. Schlussfolgerung Wenn die Komplexität des menschlichen kulturellen Ökosystems

im geschichtlichen Verlauf konstant bleiben soll, andererseits aber die

Zahl der Menschen und der technischen Medien beständig - zumindest während

der letzten 10.000 Jahre - gewachsen ist, wie die sozialhistorischen Befunde

ausweisen, dann müsste die Bedeutung der nichtmenschlichen Kommunikatoren

und Medien im Laufe der Geschichte beständig abgenommen haben. |

| zurück zur Übersicht | nächste Tafel: |

| www.kommunikative-welt.de Geschichte ©Michael Giesecke |