| Die Reflexion der visuellen Wahrnehmung und die Modellierung von Visualisierungsprozessen | |

| Diese Ausdifferenzierung der

visuellen Informationsverarbeitung setzte vergleichbar ausdifferenzierte

Wahrnehmungstheorien voraus. Die neuzeitliche europäische Erkenntnistheorie

wurde als eine Theorie visueller Wahrnehmung entwickelt. Ihre Grundgedanken

sind in der Perspektivlehre festgelegt und seit Leonardo da Vincis programmatischer

Aussagen ist eigentlich kaum Neues hinzugekommen. (Vgl. Giesecke 1991 S.

605 ff.) Das Sehen wird als ein aktiver ,gradliniger' und selektiver Prozeß,

als Handlung aufgefaßt. Von dieser Konzeption gehen auch alle technischen

Modelle aus, die man als Handlung über den Wahrnehmungsprozeß in den folgenden

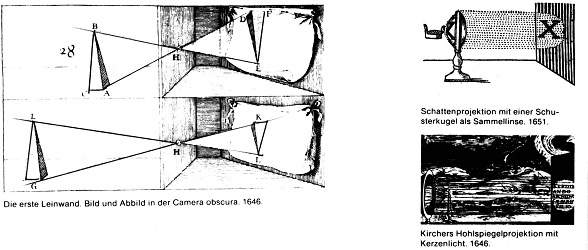

Jahrhunderten bastelte. Das wichtigste technische Modell ist die ‚Dunkelkammer', die Camera obscura. Sie wurde spätestens im 16. Jahrhundert als eine Modellierung des menschlichen Auges, als Technisierung des visuellen Sensors aufgefasst. Ihre Leistung besteht darin, dass sie optische Informationen in Lichtpunkte - unterschiedlicher Intensität und Farbe - auf einer zweidimensionalen Projektionsfläche reproduziert. (Transformation von Schwingungen in ein ,graphisches' Muster, von Bewegung in Muster auf einer Fläche). |

|

| Abb:: Das Prinzip der

Projektion visueller Informationen bei Camera obscura |

| Das Problem der Dunkelkammer

ist, dass das erzeugte graphische Abbild nicht fixiert werden kann. Diese

Fixierung mußte anfangs der Mensch vornehmen. Wenn Canaletto (1697-1768)

etwa für seine Abbildungen von Städten zunächst eine Camera obscura aufstellte

und mit ihrer Hilfe dann die Umrisse zeichnete, hatte er sich in gewisser

Hinsicht nur die Aufgabe gestellt, diese Abbildungen der Camera obscura

zu fixieren. Der Maler war zum Anhängsel der Maschine geworden. Er fixierte

nicht in erster Linie seine Sinneswahrnehmungen sondern die Selektionen

der Camera obscura - die er freilich selbst auch wieder wahrnehmen mußte. Die Camera obscura ist in der Literatur des 16. Jahrhunderts zum Beispiel von Daniele Barbaro 1568, von Giovanni Batista della Porta (1538-1615) und später dann von Athanasius Kircher in ihrer Struktur und Wirkungsweise beschrieben worden. |