| Die Technisierung der Speichermedien | |

| Nachdem auf diese Weise Sensor und Umformer technisiert

waren, stellte sich die Frage, wie man die erzeugten Abbilder dauerhaft

speichern könnte. Die einfachste Form eines solchen Speichers, die ebenfalls

schon seit alter Zeit bekannt war, ist der Spiegel. Aber im Spiegel verschwindet

das Bild mit Lichtgeschwindigkeit, wenn das Objekt weggenommen wird. Selbst

wenn man mehrere Spiegel gegeneinanderstellt, so ist für uns die Speicherkraft

dennoch nicht bemerkbar. Die ersten technischen Lösungen dieses Problems

sind bekanntlich fotochemischer Natur. Mit lichtempfindlichen Stoffen hatte

man schon im Altertum experimentiert. Albertus Magnus bemerkte um 1250,

dass salpetersaures Silber unter Lichteinwirkung eine schwarzfärbende Wirkung

hat. Als eigentliche Entdecker der Lichtempfindlichkeit der Silbersalze

gilt der Philologe Johann Heinrich Schulze aus Halle, der im Jahre 1727

entsprechende Aufzeichnungen machte. Zumindest Umrisse hätte man durch eine

Kombination der Camera obscura und einer entsprechend mit Silbersalzen präparierten

Projektionsfläche schon damals erreichen können. Im ausgehenden 18. und

beginnenden 19. Jahrhundert wurden viele Experimente mit lichtempfindlichen

Stoffen durchgeführt und man beschäftigte sich auch mit dem unmittelbar

anschließenden Problem, nämlich jenem der Fixierung der ,Lichtbilder'. Denn

es war ja so, dass - sobald man die belichteten Platten anderen Lichtquellen

aussetzte - sich auch die bis dato ungeschwärzten Stellen schwärzten. Karl

Wilhelm Scheele (1742-1786) beschrieb 1777 die Eigenschaft des unbelichteten

Chlorsilbers, sich im Ammoniak zu lösen. [1] William Herschel verwendete

schwefelsaures Natron zum Fixieren von Chlorsilberpapieren. (Feldhaus Spalte

798) Der Erste, der dann tatsächlich die Camera obscura als Sensor mit lichtempfindlichen Silberverbindungen als Speichermedium kombinierte, war der Engländer Thomas Wedgewood (1771-1805). Kurz vor der Wende zum 19. Jahrhundert Joseph Nicéphor Niépce, im französischen Dörfchen Chalon-sur-Saône (1765-1833), dem schließlich 1826, nach einer etwa 8-stündigen Belichtung die erste Abbildung, die man wirklich als Fotographie bezeichnen kann, gelang. "Sie ist im Jahre 1952 in einer englischen Sammlung entdeckt worden und zeigt eine Aussicht von Niépces Fenster. Die Sonne scheint auf beiden Seiten des Bildes - ein Beweis für die mehrstündige Belichtungszeit" . (Hadorn/Cortesi Bd.1, S. 184, die Abb. des Fotos von Niépces auf S. 180). Niépces war im eigentlichen Sinne kein Foto-, sondern ein Druckpionier. Sein Antrieb war ursprünglich, neue Formen der Drucktechnologie zu entwickeln, die es auch ermöglichen sollten, Bilder zu vervielfältigen. Es ging ihm weniger um die technische Fixierung eines Bildes als vielmehr um die Schaffung von Druckplatten zur Erzeugung von möglichst vielen Reproduktionen. Bezeichnenderweise nutzte er deshalb auch ein chemisches Verfahren, das der Radierung im Grunde näher steht, als der Fotochemie. Er trug auf einer versilberten Kupferplatte eine Asphaltschicht auf, die durch die Belichtung erhärtet wurde. Während nun die unbelichteten Teile in Terpentin aufgelöst werden konnten, blieb auf den belichteten Teilen eine Schutzschicht. Man konnte dann, wie es bei Radierungen üblich ist, das blanke Metall ätzen. Wenn man die Platte dann mit Farbe einrieb, blieb sie an den geätzten Stellen haften und man konnte (im Tiefdruckverfahren) mit ihr Abzüge herstellen. Ihren Siegeszug trat die Fotographie aber nicht als Element in einem typographischen Prozeß an, sondern als Verwirklichung des Traums nach einer dauerhaften Fixierung von Spiegelbildern bzw. von Abbildern an der Rückwand der Camera obscura. Sie tritt quasi als Konkurrent der realistischen Malerei, vor allem der Porträtmalerei, auf. Vermutlich ist es der Fähigkeit von Louis Daguerre (1789-1851), diesem ??? Gebrauchskontext aufzugreifen, zuzuschreiben, dass er als eigentlicher Erfinder der Fotographie in die Geschichte eingegangen ist. Ihm gelingt 1837 mit Hilfe einer einfachen Kochsalzlösung die Fixierung eines Bildes auf einer Kupferplatte, die mit Silbersalzen und Joddämpfen imprägniert wird. 1839 läßt er seine Erfindung der Akademie der Wissenschaften und der Akademie der Künste in Paris vorstellen. Die französische Regierung kauft ihm sein Verfahren gegen eine Pension von 200.000 Francs ab. "Bereits eine Stunde nach dem Vortrag sind die Läden der Optiker belagert. Ein Augenzeuge berichtet: "Nach einigen Tagen sah man auf allen Plätzen von Paris dreibeinige Guckkästen vor Kirchen und Palästen aufgepflanzt. Jedermann polierte seine Silberplatten, sogar die Gemüsehändler opferten einen Teil ihrer Mittel auf dem Altar des Fortschritts. Innerhalb weniger Wochen verbreitet sich die ,Daguerretypomanie' (so ein Zeitgenosse) in der ganzen Welt... 1847 sind bereits 2.000 Apparate und rund 500.000 Platten verkauft, 1853 zählt man 10.000 Daguerrotypisten in Amerika, die in diesem Jahr allein 3.000.000 Platten belichten." (Hadorn/Cortesi, Bd. 1 S. 184/85.) |

Das Ergebnis der Daguerriotypie ist ein positives Bild,

mit einer allerdings sehr empfindlichen Oberfläche, die durch eine Glasplatte

geschützt und luftdicht abgeschlossen werden mußte. Im Gegensatz zu Niépces

Heliographien erlaubten diese Bilder keine Reproduktion. Die Belichtungszeit

hatte sich allerdings schon auf 20 bis 30 Minuten verkürzt - freilich

immer noch viel zu viel, um bewegte Gegenstände aufzunehmen und immer

noch eine Tortur für diejenigen, die sich auf diese Art und Weise porträtieren

lassen wollten. Außerdem waren die Daguerriotypien zwar positiv aber seitenverkehrt!

|

| Damit die Fotographie von einer Unterhaltungskunst

und einer spezialisierten professionellen Tätigkeit zu einem Massenmedium

werden konnte, mußte nicht nur das Problem der Vervielfältigung der chemischen

Abbildungen gelöst werden, sondern es mußten auch einfachere Verfahren

der Herstellung lichtempfindlicher Platten erschlossen werden. Bis es

soweit war, dauerte es wieder die üblichen zwei Generationen. Erst 1878

standen den Fotographen industriell gefertigte Trockenplatten zur Verfügung,

die kürzeste Belichtungszeiten erlaubten. |

|

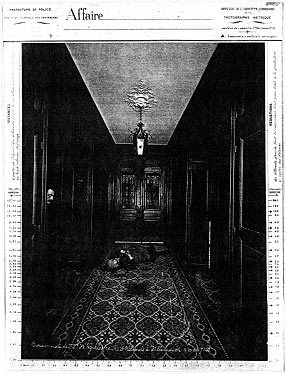

| Abb. 6: das Foto als Beweis |

| Madame Gilles ist tot, ermordet in der Rue St. Louis Nr. 28 in Villemonble, 1904. Der Kommissar tritt zur Seite, der Polizeifotograph drückt auf den Auslöser: Solche Tatortfotos mit ihren exakten Maßangaben führte 1882 der Pariser Kriminologe Alphonse Bertillon ein. Von ihm stammt auch das System der Steckbrieffotos. Ein kalifornisches Gericht benutzte 1859 erstmals Fotos zur juristischen Beweisaufnahme. (Zeit-Magazin, P. Sager) Quelle: Musée National des Techniques (N.A.M.) |

| [1] Helmut Gernsheim: Die Fotographie, Wien

1971, S. 16. Josef Maria Eder: Quellenschriften zu den frühesten Anfängen

der Fotographie bis zum 18. Jahrhundert Düsseldorf 1913. (Neudruck Wiesbaden1971)

S. 19, Feldhaus Spalte 799 [2] Renata Taureck: Die Bedeutung der Fotographie für die medizinische Abbildung im 19. Jahrhundert Köln 1980, S. 11 (Kölner Medizinhistorische Beiträge, Bd. 15) |