Die mehrseitige Patentschrift Paul Nipkow (1860-1940),

mit der man die Geschichte des Fernsehens normalerweise beginnen lässt,

fängt mit folgendem Satz an:

"Der hier zu beschreibende Apparat hat den Zweck, ein am Orte A befindliches

Object an einem beliebigen anderen Orte B sichtbar zu machen." [7] Er

nannte seine Erfindung ,elektrisches Teleskop'. Teleskop bedeutet griechisch

so viel wie ‚Fern-Sehen' und diese Übersetzung hat sich nach 1890 auch

im deutschen Sprachraum allmählich entwickelt.

Seine technische Grundidee unterscheidet sich kaum von den wahrnehmungstheoretischen

Vorstellungen der Erfinder der Perspektive. Als er eine Kerze mit zusammengekniffenen

Augen ansah, war ihm aufgefallen, dass sich das Bild in einzelne Lichtpunkte

,zerlegte'. Mit seiner Erfindung wollte er Bilder in Lichtpunkte zerlegen

und diese dann wieder zusammensetzen. Heute würde man von einem pixelorientierten

Programm sprechen und könnte es von den vektororientierten perspektivischen

Projekten abgrenzen.

Er überlegte nun, wie man das Licht mit einer geeigneten technischen Vorrichtung

in einzelne Punkte zerlegen kann. Er fand die später nach ihm genannte

,Nipkow'-Scheibe, eine drehbare Metallscheibe mit 30 spiralförmig ausgestochenen

Löchern. Beim Drehen der Scheibe wandern diese Löcher von links nach rechts

(oder umgekehrt) und lassen jeweils nur bestimmte Lichtstrahlen, die von

den Objekten reflektiert werden, einfallen. Man kann auch sagen, die Objekte

werden Punkt für Punkt auf ihre Helligkeit hin ,abgetastet'. Das einfallende

Licht wird durch eine Linse auf eine Selenzelle gerichtet. Diese sind,

wie 1817 der schwedische Chemiker Jöns Jacob Berzelius erkannt hatte,

in der Lage, Licht in elektrische Energie umzuwandeln. Bei hellem Lichteinfall

erzeugen sie einen starken, bei weniger Licht einen schwachen Stromstoß.

Diese Stromstöße werden nun über Draht an einem Empfänger weitergegeben.

Das ist im großen und ganzen das Telegraphenprinzip. Der Empfänger besteht

aus einer Lampe, die je nach den Stromstößen mehr oder weniger viel Licht

abgibt, und aus einer zweiten Nipkow-Scheibe, die sich genau mit der gleichen

Geschwindigkeit wie die Aufnahmescheibe drehen muß. Das mehr oder weniger

helle Lampenlicht fällt nun durch die Löcher dieser Scheibe auf eine Projektionswand

und wenn sie sich rasch genug drehen, mindestens 10 Bilder pro Sekunde,

so entsteht auf dieser Projektionswand Zeile für Zeile das ursprüngliche

Bild. In der Theorie jedenfalls. Praktisch war es schwierig, die Scheiben

zu einem synchronen Lauf zu bringen, die Selenzellen arbeiteten zu ungenau

und so erwies sich letztlich der ,mechanische' Weg Nipkows als eine Sackgasse.

Das Prinzip des Auflösens des Bildes in Lichtpunkte, und zwar zeilenweise

und von oben nach unten, der Umsetzung der optischen Informationen in

elektronische Signale und des späteren, ebenfalls wieder zeilenweisen

Aufbaus des Bildes, aus den retransformierten Signalen blieb jedoch erhalten.

Es fällt auf, dass das Fern-Sehen nach dem Modell des Buchlesens, Buchstabe

für Buchstabe und Zeile für Zeile abläuft. Auch hier geht es wieder um

Zerlegen und Zusammensetzen von Informationen und um deren Transformation

von einem Medium in das andere. Um mehr nicht.

Der Nachteil Nipkows war, dass er diese Analyse und Synthese mechanisch

vornahm. Der spätere Nobelpreisträger Karl Ferdinand Braun (1850-1918)

erfand kurz vor der Jahrhundertwende die nach ihm später benannte Kathodenstrahlröhre

- die Braunsche Röhre. Damit konnte er die mechanische Analyse elektrifizieren.

Er bündelte einen Elektronenstrahl und lenkte ihn auf eine zu einem Bildschirm

aufgeblasene Glasröhre. Durch Ablenkplatten konnte der Strahl in alle

Richtungen beliebig auf dem Bildschirm bewegt werden. Beim Auftreffen

auf die Bildröhre wurden Lichtpunkte erzeugt. Wenn diese Lichtpunkte nun

sehr schnell nacheinander aufleuchteten, verarbeitet sie das Auge des

Betrachters als Umrißlinien oder auch als Bewegungen.

1906 gelingt Max Dieckmann, dem Assistenten von Braun, auf diese Weise

die elektronische ,Zeichnung' eines Bierkrugs. In den nächsten 20 bis

30 Jahren versuchten beinahe an allen Ecken der Erde zahlreiche Tüftler,

entweder mit dem mechanischem oder mit dem elektrischen System ,Fernsehaufnahmen'

zu erzeugen und zu übertragen. Die Qualität ist in diesen Anfangsjahren

nicht sonderlich gut und wie üblich wird das Ganze eher als eine Jahrmarktsbeschäftigung

und als ,Kuriosität' behandelt.

"Bezeichnend ist denn auch, wofür in Amerika das Fernsehen damals eingesetzt

wird: 1928 etwa wird eine ,Fernsehhochzeit' zelebriert, bei der Braut

und Bräutigam in verschiedenen Studios aufgenommen werden und sich über

einem Bildschirm das Jawort geben... ,,(Hadorn/Cortesi, S. 170). In Deutschland

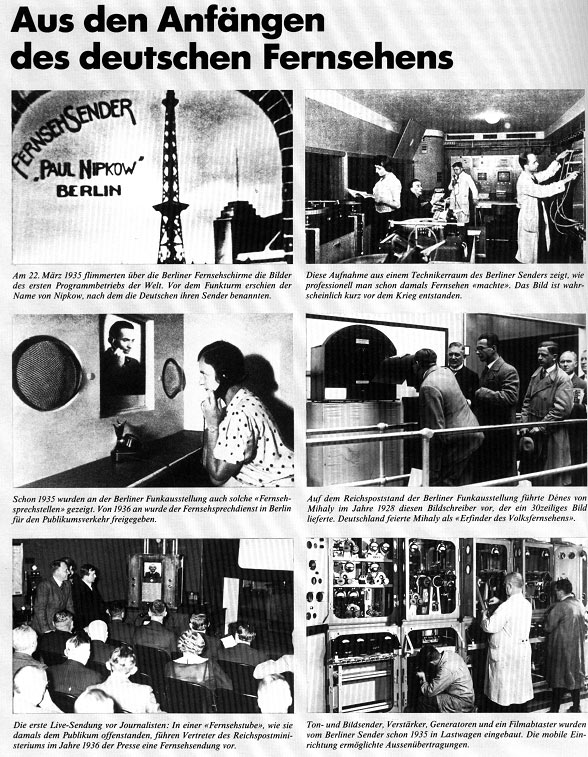

werden im September 1928 Fernsehexperimente über den Berliner Sender Witzleben

ausgestrahlt - und zwar nach dem mechanischen Scanning-Prinzip von Nipkow.

Etwas später führt dann Manfred von Ardenne sein vollelektronisches Fernsehsystem

vor. 1935 schreibt er: "Der Augenblick ist gekommen, wo das Fernsehen

aus der Hand weniger Physiker und Techniker einem sich stetig vergrößernden

Kreise und schließlich der Allgemeinheit zugeführt werden muß". (Ebd.

S.173)

In Deutschland war dies der richtige Anstoß zur richtigen Zeit. Während

nämlich in Amerika und England die Rundfunk-, Presse- und Filmlobby wenig

Interesse besaß, in ein potentielles Konkurrenzunternehmen zu investieren,

fanden die Nationalsozialisten das neue Medium für ihre Zwecke interessant.

Auf je mehr Kanälen sie ihre Botschaft unters Volk brachten, auf je größere

Resonanz meinten sie hoffen zu können. Und wohl auch aus diesem Grund

bestanden sie darauf, dass das Fernsehen von Anfang an in ,Bild und Ton'

sendet. Merkwürdigerweise hatte man sich bei den früheren Fernsehversuchen

nur auf die Bildübertragung beschränkt. Am 22.3.1935 beginnt das Fernsehprogramm

mit Bildern über Großkundgebungen und von Adolf Hitler: "Nun ist die Stunde

gekommen, in der wir beginnen wollen, mit dem nationalsozialistischen

Fernsehrundfunk ihr Bild, mein Führer, tief und unverlöschlich in alle

deutschen Herzen zu pflanzen." Das neue Medium hatte eine eindeutige soziale

Aufgabe gefunden.

Von nun an wurde von Berlin regelmäßig dreimal in der Woche, zwischen

20.30 Uhr und 22.00 Uhr, das Programm ausgestrahlt. Empfangen wurde zumeist

in den sogenannten ,Fernsehstuben', die vorwiegend in Postämtern aufgestellt

waren und 30 bis 40 Zuschauerplätze hatten. |

Die Aufnahmesituation muss damals für alle Beteiligten

eine wahre Tortur gewesen sein: zunächst völlige Dunkelheit, dann ,Abtasten'

der Objekte im Scheinwerferlicht. Was aber wichtiger ist, die ,Persönlichkeit'

der ,Aufgenommenen' mußte entsprechend der technischen Möglichkeiten des

neuen Medium verwandelt werden. (Die Lippen der Ansagerinnen wurden schwarz

geschminkt, weil die Fotozellen der damaligen Kameras die rote Farbe nicht

gut ‚abtasten' konnten.) Die Augenlider erhielten einen grünen Aufstrich,

das Haar wurde mit Goldstaub überpudert. "Wenn die Ansagerin in einer

weißen Bluse im Studio erschien, wurde diese mit grauer Farbe überstrichen".

(Hadorn/Cortesi S. 174 f.)

Die Aufnahmetechnik war so aufwendig, dass man sich wirklich wundern kann,

dass schon am 30.4.1935 - in einer Generalprobe für die 1. Mai-Feier -

die erste Direkt sendung ,live' aus einem Berliner Lokal übertragen wurde.

Die Olympischen Spiele 1936 bildeten den ersten Höhepunkt der Fernsehgeschichte.

In 27 Fernsehstuben verfolgten insgesamt rund 150 000 Zuschauer die Sportübertragungen.

Die deutsche Fernsehindustrie machte mit dem Verkauf von Fernsehempfängern

einen riesen Umsatz.

Diese Entwicklung ist bekanntlich in Deutschland durch den Zweiten Weltkrieg

jäh unterbrochen (auch in England wird 1939 der Sendebetrieb eingestellt).

Währenddessen breitet sich das Fernsehen in den USA, wo es am 30.4.1939

den Programmbetrieb aufnahm, kontinuierlich aus. "Schon 1953 sind 20 Millionen

Geräte in Betrieb" (Ebd. S.180) und sie werden immer billiger.

Wie auch bei der Einführung der anderen technischen Medien, befürchtet

man ebenso beim Fernsehen ,gesundheitsschädigende Auswirkungen'. Das Image

des Fernsehens bleibt in Deutschland lange Zeit schlecht, schlechter jedenfalls

als jenes des etablierten Rundfunks. In der Konkurrenz zu diesem Medium

hat das Fernsehen auch einen schweren Stand. Das sieht man auch an der

Bezahlung. So plaudert Hans-Joachim Kulenkampff: ,,Wissen Sie, was ich

für eine Fernsehsendung gekriegt habe? Für zwei Stunden ,Wer gegen Wen'

zweihundert Mark; für dieselbe Sendung im Rundfunk habe ich siebenhundertfünfzig

Mark gekriegt. Erst Anfang der 60-er Jahre habe ich für eine Fernsehsendung

so viel gekriegt, wie für eine Rundfunk- sendung." (Agenda 2, 1992, S.

18)

Weitere Entwicklung: |