Der Stummfilm verkoppelte sich schon sehr früh mit Musik

und die Zwischentitel steigerten den multimedialen Anspruch des Kinoerlebnisses

um eine Weiteres. Die Musik sprach durch Rhythmus und Melodie überwiegend

die Emotionen an und suggerierte die Stimmung, wobei die Zwischentitel für

die möglichst eindeutige Entfaltung der Fabel sorgten. Weitere beachtliche

multimediale Dürchbrüche verbuchte der Stummfilm - als Konkurrenzmedium

des Theaters - auch im Bereich der Gestik und Mimik, also der Schauspielkunst.

Die pantomimyschen Ausdrucksformen mussten einen Grossteil des Verbalen

ersetzten, besonders noch die sublimsten Nuancen menschlicher Kommunikation

- ein wesendlicher Beitrag zur allgemeinen körperlichen Emanzipation der

Zeit.

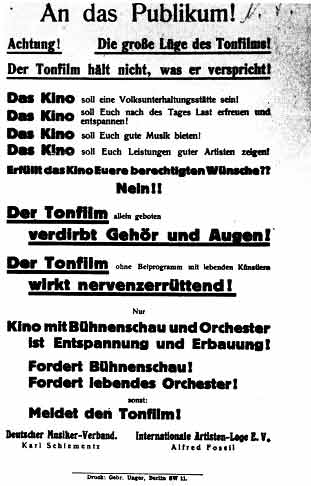

Was die massenweise Rezeption im Kino anbelangt, erfuhren die synästhetischen

Potenziale des neuen Mediums durch den Aufstieg des Tonfilms in den späten

20-er Jahren wohl die entscheidende Blockade. Der Hollywood Film erschien

‚wahrheitsgetreuer', Geschichten konnten (wieder) linear, stringent erzählt

werden. Der Anspruch auf simultane Wahrnehmung verlagerte sich auf filmische

Avantgarden (Expressionismus, Neue Sachlichkeit, Konstruktivismus). Vertreten

überwiegend durch formalistisch-politische künstlerische Bestrebungen und

aus der Öffentlichkeit zum ‚Experiment' gebannt, bekam die filmische Innovation

stärkeren Aufschub erst mit dem Autorenfilm und unabhängigen Produktionen

der späten 60-er und 70-er Jahre. Als die amerikanische Stummfilmindustrie

1927 ihren Höhepunkt bereits überschritten hatte, erkannte man, dass die

sinkenden Zuschauerzahlen nur mit dem Tonfilm, der schon seit 1924/25 ausgereift

war, entgegenzutreten waren. Interessanterweise wurde vor allem in Europa,

aber auch in den USA der Tonfilm anfangs nur zurückhaltend begrüßt: |