| Konstruktivität des Films | |

| Durch die gesteigerte Geschwindigkeit, Flüchtigkeit und Fragmentierung als Merkmalen des damaligen ästhetischen und gesellschaftlichen Moments - das alles infolge seiner technischen Beschaffenheit - nahm der Film organisch eine zunehmend konstruktiv(istisch)e Entwicklung. Die veränderte Raum- und Zeit-Wahrnehmung und der fiktive Charakter des Spielfilms erzwangen komplexe Balancemechanismen an der Seite der industriellen Produktion, z. B. die streng vorkonstruierten Akten wie Casting, Aufteilung in Drehtage und Szenen, Kulissenbau, weiterhin die strenge Hierarchie im Team und Personenkult-Bildung wie auch die früher unbekannte Sterilität des Studios. |

|

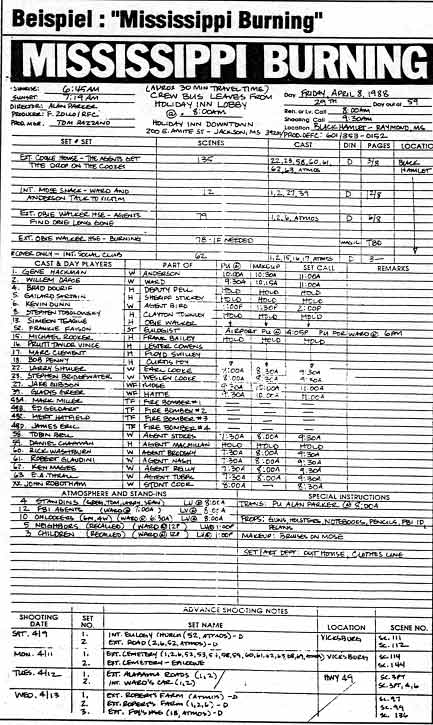

| Abb: Produktionsplan für einen Drehtag von "Mississippi

Burning" mit präziser zeitlicher Planung der Crew, der Schauspieler, der

Hintergründe und Statistiken und der zu verwendenden Gegenstände, wie z.

B. Waffen und FBI-Ausweise. |

Die gesteigerte Fiktionalität des Films wurde durch

neue filmtechnische Verfahren, die ohnehin reichlich aus anderen Bereichen

schöpften (z. B. die Filmmontage aus der photographischen Collagetechniken

usw.), noch intensiviert. Die unlogischen, unkausalen Konstrukte orientierten

sich anfangs an den wenigen verwertbaren Konventionen der traditionellen

Medien wie Bühnenkünste und Literatur, aber auch Musik und Malerei und

natürlich der frühen Performance-Kunst (z. B. Dada). Bald erstellten sie,

im Laufe der oft multimedial angesetzten künstlerischen Bewegungen, eigene

Muster wie Rückprojektion, Objektivmasken, Stopptrick, Rücwärtslauf, verschiedene

Simultanitätsverfahren und Schnitttechniken wie z. B. Zeitraffer. Die

Kamera war aber nicht nur das am besten geeignete Medium, um Bewegung

festzuhalten, sie begann sich schon früh auch ‚selber' zu bewegen. Bereits

um 1900 wurde sie mit der Eisenbahn kombiniert; Oskar Messter gelang es

1915 eine halbautomatische Fliegerfilmkamera zu bauen; Guido Seeber koppelte

im Ersten Weltkrieg eine Kamera mit dem Maschinengewehr des Flugzeugs

und steigerte paradigmatischerweise die Treffgenauigkeit der Schützen.

(Vgl. zum Thema Verkehr und Kino: Paul Virilio: Krieg und Kino. Logistik

der Wahrnehmung. München u. Wien 1986, S. 19-36 bzw. Ders.: Rasender Stillstand.

Essay. München u. Wien 1992, S. 52-54.) |

Die Annäherung der Kamera-Aufnahmen and die menschliche

Seh- und später Hörweise ist vielleicht die anschaulichste Zuspitzung

der Verschmelzungsphänomens Mensch-Maschine. Das Wahrnehmungs- und Produktionsmuster

wurde - wie schon bei der Laterna Magica - ‚spiegelweise' umgekehrt. Das

natürliche Auge wurde durch die maschinelle Variante dessen ersetzt, was

wiederum zu einer intensiveren Reflexion über die Entmenschlichung im

Techno-Paradigma führte. Der Körper emanzipierte sich allmählich zu den

Bedingungen seiner physischen, technisierten Umgebung: |

Ein gewisser Erfolg der Immersionstechnologie

wird beim heutigen Entwicklungsstand jedoch höchstens in realitätsferneren

Bereichen der Freizeitindustrie verbucht. Offenbar reicht für den Durchnittsbenutzer

zur Zeit der bimediale Hightech noch völlig aus. Die dreidimensionale

Tontechnik ist in letzter Zeit nicht nur in den Kinos, sondern generell

dem westlichen Jedermann gut Heimkino und Surround-Systeme koppeln sich

aber wiederum am stärksten mit der entertainerischen Film- und Computerspielindustrie.

Multisensorische Sinneserfahrung mit echter Rückkopplung wäre zur Zeit

vielleicht im Schnittbereicht vom interaktiven Fernsehen und Computernetzen

(samt VR) als zukünftiger multimedialer Kommunikationsplattform erst anzuvisieren.

Und doch gewinnt - als besonderer, isolierter Ort - das Kino durch seine

soziale Räumlichkeit immer wieder den Kampf gegen die Inflation der Reize.

Als Alternative zum Wohnzimmer-gebundenen Multimedia Entertainment bietet

er dem psychisch und physisch überforderten Individuum den vielleicht

geselligsten Fluchtpunkt. |