| Umkehrbarkeit der Informationstransformation | |

Projektionsapparate: Von der Laterna Magica zum Film Auch die Wurzeln der verschiedenen optischen Projektionsverfahren reichen weit zurück: Wenn sich die steinzeitlichen Horden in ihren Höhlen um ein Feuer in der Mitte scharrten, werden sich hinter ihnen ihre Konturen an der Höhlenwand mehr oder weniger deutlich abgezeichnet haben. Solche ‚Schattenbilder' konnte man natürlich auch bewusst erzeugen. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden die Schattenspiel-Zeremonien Indiens auch im Westen zur Kenntnis genommen. Die mehr als 1500-jährige Tradition wird im heutigen Indien von der blühenden Filmindustrie ‚Bollywoods' ernsthaft bedroht. Die im Westen bekannteren Schattenspiele auf Java und Bali sind ebenfalls hochentwickelte Ausnutzungen der Projektionstechnik im Ritual. |

||

|

||

| Abb: Spielszene aus Mitteljava Quelle: http://home.nikocity.de/dewisaraswati/die_schattenwelt_indonesiens.htm |

||

| Als die Ägypter ihre Königsgräber tief in den Fels schlugen,

verstanden sie es, das Tageslicht mit Spiegeln in das Innere der Höhlen

zu leiten. Mancher Arbeiter mag sich beim langweiligen Halten der polierten

Metallscheiben die Zeit damit vertrieben haben, seine Arbeitskollegen mit

Schattenspielen zu unterhalten oder zu erschrecken. Dies gelang dann besonders

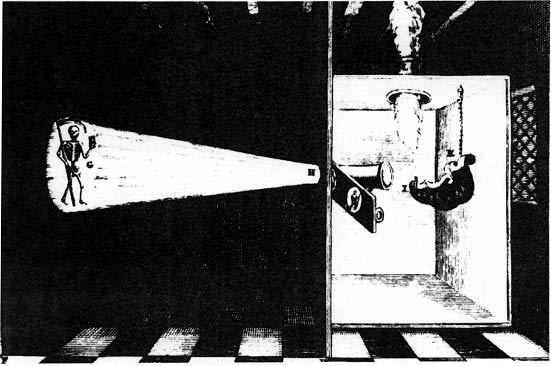

gut, wenn man angsterregende Figuren auf dem Spiegel aufmalte. Die einfachen Projektionsapparate sind eine Umkehrung des Prinzips der Camera obscura. Man stellte die Lichtquelle in den Kasten und ließ das Licht dann durch das Loch nach außen fallen. In das Loch wurde eine Linse oder Glasscheibe -im einfachsten Falle ein Stück Pergament- eingefügt, auf die man die Figuren zeichnete, die sich dann auf der Wand oder irgend einer anderen Projektionsfläche abbilden sollten, Eine Darstellung einer solchen einfachen, bald Laterna Magica genannten Projektionsapparatur, gibt es schon in einer Handschrift aus dem Jahre 1420. (Vgl. Feldhaus Spalte 823, Abb. 533) Althanasius Kircher baute als erster eine Linse in eine ‚Camera obscura'. Weil er seine Zuschauer erschreckte, indem er furchterregende Teufel, Skelette oder riesig vergrößerte Fliegen an die Wände projizierte, nannte man seine Zauberlampe 'Laterna magica' |

||

|

||

| Abb: Laterna magica' von Athanasius Kircher Viele Beschreibungen des Verfahrens und mancher Verbesserungen finden sich bei Athanasius Kircher, vor allem in der 2. Auflage seiner Ars Magna Luces - 1671. Man nimmt heute an, dass er als Erster eine Linse in seine umgebaute Camera obscura einsetzte. Der Unterhaltungswert dieses Gerätes ließ sich verbessern, indem man auswechselbare - und später auch rotierende Bildplatten - einfügte. Im Gegensatz zur Camera obscura, die Künstlern und Architekten als Arbeitsmittel diente, scheint die ,Zauberlampe' vor allem der (gruseligen) Unterhaltung gedient zu haben. Im 17. und 18. Jahrhundert reisten zahlreiche Unterhaltungskünstler mit solchen Geräten durch die Lande und ergötzten zum Beispiel die unterschiedlichen sozialen Schichten, das einfache Volk auf den Jahrmärkten, das Bürgertum in den ,Kabinetten' und den Adel, z. B. auf den Fürstenhochzeiten. |

||

|

||

| Anim: Dynamische Projektion mit Laterna Magica (computergeneriert) Abb: Apparat für - individuelles Betrachten von -Laterna Magica Streifen |

||