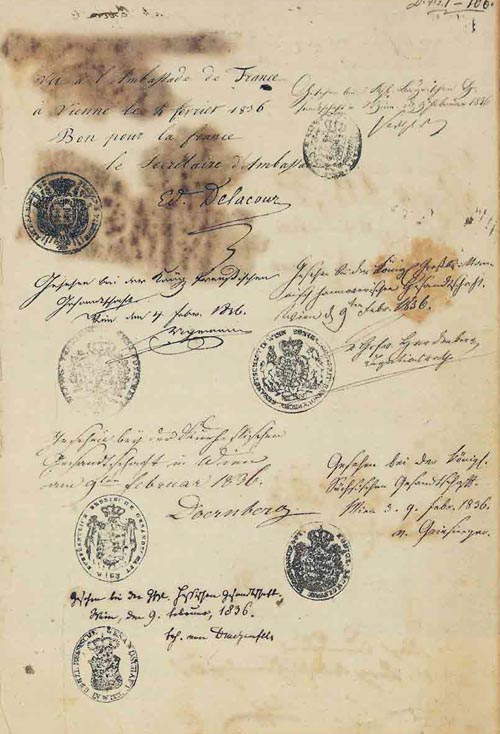

Abb: Eine Seite des Reisepassesvon Baron

Camill von Lotzbeck

aus: W.Grieb/ S.Luber (Hg.): Vom Reisen in

der Kutschenzeit. Heide/ Holstein 1990 (Veröffentlichung der Eutiner

Landesbibliothek, Bd.1, Kat.-Nr.32)

Die Passgesetze im europäischen Raum des 19. Jahrhunderts

- besonders noch im damaligen deutschen Kleinstaatengebiet - trugen zu

einer Vergrößerung der 'scheinbaren' Entfernung, also im psychologischen

Sinne bei. Das Reisen wie auch teilweise die damals noch damit eng verbundene

Nachrichtenbeforderung wurden durch die politischen Verhältnisse

stark beeinflusst. Im Bereich der individuellen Grenzübergangsgenehmigungen

und des Visierens gab es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

in Österreich (wie auch im übrigen deutschsprachigen Raum) streng

reglementierende Migrationsgesetze. Die Aus- und Einreisemöglichkeiten

wurden durch Ausstellung von Reisepässen und Visen nach Alters- und

Standeskriterien zentral kontrolliert und folgten oft den sich damals

schnell ändernden politischen Richtlinien des jeweiligen Gebiets.

Nicht jeder Bürger und nicht jedes - im weitesten Sinne - Geschlecht

durfte die Grenze überqueren.

Genaueres ist der Beschreibung des Reisepasses im Ausstellungskatalog

zu entnehmen:

Österreichischer Reisepaß von 1836

Der Reisepaß im Format 22 x 33 cm enthält

15 Blätter und ist in Leder gebunden. Der Name des Besitzers, Baron

Camill von Lotzbeck, ist auf dem Vorderdeckel aufgeprägt. Das erste

Blatt trägt die Personalien und die Eintragungen der ausstellenden

Behörde, Blatt 2-15 sind mit Sichtvermerken der deutschen Staaten,

sowie von Böhmen, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, England,

Spanien, Italien und Sizilien aus den Jahren 1836 bis 1844 versehen. Der

Reisepaß wurde 1836 durch den österreichischen Gesandten Karl

Friedrich Freiherr von Tettenborn ausgestellt:

»Reisepass No. 5. Gültig auf ... [nicht lesbar]. Friedrich

Carl Freyherr von Tettenborn Sr. Königliche Hoheit des Grossherzogs

von Baden General-Lieutenant und Generaladjutant, Commandeur des Grossherzoglichen

Militär-Ordens... Ausserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter

Minister bey Seiner Kaiserl. Königl. Apostolischen Majestät

Ersuche hierdurch alle Militär- und Civil-Behörden dem Vorzeiger

dieses, Baron Camill von Lotzbeck, Großherzoglichen Kammerjunker,

welcher durch die teutschen Bundesstaaten nach Paris reiset, frey und

ungehindert reisen und zurückreisen, ihm auch nöthigenfalls

allen Schutz und Beystand angedeihen zu lassen. Gegeben Wien den 5 Februar

Eintausend Achthundert Dreißig Sechs. [Unterschriften:] Camill Lotzbeck.

Tettenborn.«

Die Paßgesetze des 19. Jahrhunderts erschwerten – ebenso wie

die deutsche Kleinstaaterei – das Reisen ungemein und machten es

in vielen Fällen gar unmöglich. So schreibt die »Allgemeine

Encyklopädie der Wissenschaften und Künste« von Ersch

und Gruber 1840: »Am strengsten sind in allen diesen Beziehungen

die österreichischen Vorschriften, ob sie gleich den Satz anerkennen,

daß es Jedermann freistehe, seiner Verrichtung wegen nach fremden

Landen zu reisen. Es muß nach jenen Vorschriften Jeder mit einem

Reisepasse versehen sein und sich damit – bei Handwerksgehilfen

reicht dazu eine Kundschaft nicht aus – bei dem Grenzzoll- und Polizeiamte

legitimieren. Der Versuch des Austritts ohne diese Legitimation hat Arretierung

und Ablieferung and die Behörde zur Folge. Es darf auch der Reisepaß

nicht Jedem auf sein bloßes Begehren ertheilt, es muß ein

wichtiger Grund dazu angegeben und es dürfen nicht etwa Gesundheit

und Vermögensangelegenheiten zum bloßen Vorwande für Luxusreisen

gemacht werden.« Auch dem Adel »soll die Reiseerlaubniß

nicht vor dem 28. Jahre ertheilt« werden; unter Umständen mußte

das Gesuch bis zur höchsten Landes- und Polizeibehörde gehen.

Am Aufenthaltsort mußte der Paß dann »visiert«,

d.h. mit einem Visum versehen werden. »Der Beamte hat dabei den

Paß nach seiner äußeren Form sowol, namentlich in Beziehung

auf eine etwaige Verfälschung, als rücksichtlich der Frage,

ob er auf den Fremden genau paßt, und sonst rücksichtlich seiner

Richtigkeit zu prüfen, die Erlaubniß zur Weiterreise, wenn

sich kein Anstand dagegen findet, in der Regel auch die nächste Stadt,

wo der Reisende wieder ein Visum beizubringen hat, dabei zu bemerken.«

Diese Visierung konnte zur zeitraubenden Erfahrung bürokratischer

Sturheit werden, (wenn auch Adelspersonen wie der Baron von Lotzbeck davon

wohl weniger betroffen waren): »Übel ist es freilich, daß

oft Reisende dadurch ungebührlich aufgehalten werden, daß die

Visierung nicht sofort, oft sogar grade erst in der Zeit erfolgt, wenn

die Post nach einem bestimmten Orte, z.B. in einen bestimmten Staat, abgegangen

ist, in den man ohne Visum der Gesandtschaft, die erst nach Abgang der

Post visiert, nicht gelangen kann. Indessen sind diese Übelstände,

Gott Lob! in Teutschland nur selten.«

(Ersch/Gruber: Encyklpädie, III. Sec. 13. Teil, S.

|