| Vorgeschichte | |

Wenn die Kommunikationspartner soweit räumlich voneinander getrennt sind, dass sie sich nicht mehr sehen oder hören können, dann müssen sie sich solange aufeinander zubewegen, bis sie wieder eine gemeinsame Umwelt haben. Anfangs haben sie dabei nur ihre natürlichen leiblichen Organe benutzt - sie sind mehr oder weniger schnell gelaufen. Eine Form der Technisierung kann an dieser ,Motorik' ansetzen. Schuhe ermöglichen es, sich auch auf dornigem Gelände rasch fortzubewegen, gute Speisen und Training erhöhen die Laufleistung. Kamele, Esel, Maultiere, Pferde und andere natürliche Transportmedien können diese Eigenmotorik des Menschen bis zu einem gewissen Grade ersetzen, wenn sie selbst als Fortbewegungsmittel eingesetzt werden. Auch diese Medien lassen sich technisieren, zunächst durch Sattel und Zaumzeug, dann durch Hufeisen und Steigbügel und in einem nächsten Schritt kann man die Tiere auch zum Ziehen von Wagen benutzen. |

|

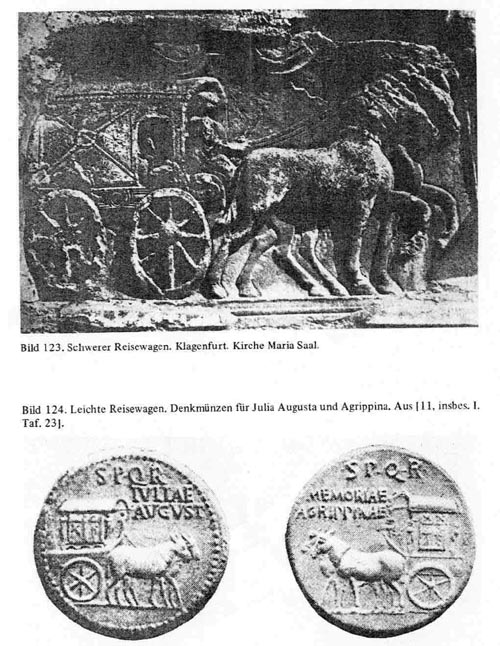

| Abb: Wagen der Römerzeit

(aus: W. Kretschner, Römische Technik, 1983, S.98, Abb. 123 und 124) |

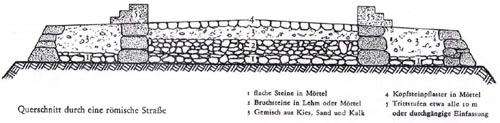

Die Wagen, die nun schon nicht mehr als dressierte natürliche Kommunikationsmedien anzusprechen sind, lassen sich weiter technisieren: Dampfwagen, Eisenbahnen, Autos sind solche Technisierungen. Wenn es nicht um die Fortbewegung auf dem Lande sondern auf dem Wasser geht, dann gibt es mit den verschiedenen Typen von Boten ebenfalls Formen der Technisierung des ,Schwimmens'. Irgendwelche Tiere hat man dabei vermutlich kaum systematisch als Beförderungsmittel ausgenutzt. Wenn es um die Fortbewegung in der Luft geht, war dies prinzipiell nicht möglich. Hier konnte man außerdem auch nicht an irgendwelche motorische Funktionen des Menschen ansetzen, was die späte Eroberung dieses Mediums erklärt. Man kann diese Form der Technisierung der menschlichen Fortbewegung aber nicht losgelöst von den Wegen behandeln, also Kanälen, auf denen die Kommunikationspartner den Raum überwinden. In jeder noch so einfachen Kultur bilden sich über kurz oder lang gewohnheitsmäßig ,Pfade' zwischen den einzelnen Hütten und zwischen den verschiedenen Dörfern, zwischen der Wasserstelle und den Dörfern usf. heraus. Diese nur gewohnheitsmäßigen Festlegungen können aus den verschiedensten Gründen auch kodifiziert werden: Wenn man auf einen bestimmten heiligen Berg steigen will, dann kommt nur der Aufstieg über den Pfad auf der Ostseite in Frage! Wenn ein Toter aus einer Hütte getragen wird, um auf einem Baum aufgebahrt zu werden, dann kommt nur eine bestimmte Strecke infrage, andere vielleicht kürzere Wege sind aus ideologischen Gründen zu meiden. Je weiter die Technisierung voranschreitet, umso stärker muß auch das Wegenetz künstlich gestaltet werden. Einen qualitativen Sprung erfordert hier vor allem die Benutzung des Wagens, der über längere Strecken immer eine Befestigung der Wege, im Bau von Brücken die Absicherung von Böschungen etc. erfordert. Aber auch schon bei der Nutzung der empfindlichen Pferde können nicht mehr alle theoretisch möglichen Wege gewählt werden. Es ist z. B. an eine angemessene Verpflegung in regelmäßigen Abständen zu denken. |

|

Abb: Querschnitt durch

eine römische Straße; aus: Elfriede Rehbein, München) |