-

Information als Eigenschaft von Materie und emergentes Resultat der Natur- und Sozialgeschichte: Ontologischer Informationsbegriff (evolutionäre Dimension)

-

Information als Produkt der Wahrnehmung und/oder Darstellung eines Objekts/Mediums durch ein Subjekt: Epistemologischer Informationsbegriff (erkenntnistheoretische Dimension)

-

Information als Eigenschaft von Strukturen und Systemen: strukturalistischer Informationsbegriff (typologische Dimension)

-

Information als emergentes Resultat der Natur- und Kulturgeschichte: evolutionäre Dimension

Welche Fragen soll mein K.-Konzept beantworten? Auf was sollen die Begriffe angewendet werden?

Leistungsbereich

Dass sich Kommunikation in Raum und Zeit vollzieht, ist bekannt. Mit diesen 2 Dimensionen menschlicher Kommunikation haben sich Wissenschaft und Technik intensiv beschäftigt. Viele Mediengeschichten nehmen die Überwindung von Raum und Zeit als Leitlinien. Fortschritt erscheint dann als zunehmende räumliche Vernetzung und als Beschleunigung des Informationsaustausches: Globalisierung und Gleichzeitigkeit.

--> - durch Parallelverarbeitung –

Erst in jüngster Zeit wendet man sich als weiteren Parameter auch den Kommunikatoren und hier vor allem seinen Sensoren/Sinnen zu.

Fortschritt wird in dieser Dimension von der Einbeziehung möglichst aller Sinne und damit auch der möglichen Kommunikationsabhängigkeit gerecht: Multisensualität und Multimedialität. Fortschritt erscheint als Zunahme von Vernetzungen zwischen unterschiedlichen Typen von Informationsverarbeitungssystemen und Medien.

Übersicht über die Themen und Tafeln:

- Aufsatz Michael Giesecke:

in: Gutenberg - 550 Jahre Buchdruck in Europa

Ausstellungskatalog der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel 1990, S. 9-22

- Tafel 1 Vom Schreiben zum Drucken:

- Tafel 2 Frühe Auswirkungen der neuen Technologie:

- Tafel 3 Von der Verteilung der Manuskripte zum Verkauf der Bücher:

- Tafel 4 Von der göttlichen Eingebung zum selbstgeschöpften Wissen:

- Tafel 5 Von der handschriftlichen Gedächtnisstütze zum öffentlichen Informationsmedium:

- Tafel 6 Von der Autopsie zum Lernen aus Büchern:

der Erfahrungsgewinnung

- Tafel 7 Vom Geheimnis zum öffentlichen, wahren Wissen:

Während alles, was in Europa seit der frühen Neuzeit gedruckt wurde, als Kommunikationsmedium gilt, mussten die handschriftlichen Texte nach bestimmten Mustern verfasst und weitergegeben werden, um zu sozialen Kommunikationsmedien zu werden. Dieser These soll nun etwas genauer nachgegangen werden.

Was musste man im Mittelalter tun, um aus individuellen Informationsmedien, was ja beliebige handschriftliche Aufzeichnungen zweifellos waren und sind, soziale Kommunikationsmedien zu machen? Wann konnte die Produktion und Rezeption solcher Texte als kommunikative Akte verstanden werden? Natürlich mussten einerseits entsprechende Kommunikationsmodelle entwickelt werden, andererseits war es aber auch notwendig, soziale Institutionen ins Leben zu rufen, die die einzelnen Phasen der sozialen Informationsverarbeitung gewährleisteten. Je geringer die technologische Basis einer Kultur ist, umso weniger kann die Technik Phasen des Kommunikationsprozesses substituieren, umso stärker müssen soziale Institutionen geschaffen werden.[1] Die Antwort ist zugleich ein Beitrag zur Klärung des Konzepts von ‚Veröffentlichung’ in jenen Epochen. Um dieses Thema gewinnbringend zu behandeln empfiehlt sich zuvor eine Quellenkritik des Datenmaterials. [2]Vielen Forschern und den meisten Studentinnen und Studenten liegen die mittelalterlichen Texte nur in form von gedruckten Editionen, also in ihrer Transformation in das typographische Medium vor. Diese Form der Aufbereitung und die Zugänglichkeit verfälschen die kommunikative Einbettung der historischen Quellen mehr noch als die modernen Bibliotheken den kommunikativen Kontext der Handschriften. Man sieht hier beispielhaft, wie spätere Epochen ältere Medien nutzen, in ihr eigenes soziales Informationssystem einbauen und damit ihre ursprüngliche Bedeutung verändern. Insoweit empfiehlt es sich, bei den handschriftlichen Medien auch an die eigenen Aufzeichnungen zu denken, die der Vorbereitung eines Einkaufs, einer handwerklichen Arbeit, eines Vortrags oder der Mitschrift von irgendwelchen Informationen dienen, als an die Textausgaben mittelhochdeutscher Literatur.

Von den vielfältigen Medien, die im Mittelalter in Kommunikationssysteme eingebaut wurden, sei in dieser kleinen Untersuchung eine Form des Briefes ausgewählt. Diese Auswahl bietet sich an, weil man den Brief schon seit dem Altertum als Mittel der Verständigung definiert und seine konstitutiven Merkmale in einer Vielzahl von ‚Briefstellern’, insbesondere seit dem hohen und späten Mittelalter kodifiziert hat.[3]

Die kommunikative Rolle des Briefes entspringt aus dem Botenwesen. Ursprünglich überbrachte der Bote eine Nachricht seines Auftraggebers mündlich. Als Merkhilfe mochte er sich Zeichen auf Botenstäbe machen oder sich, wie in der Inkakultur, Schnüre (Quipu) knüpfen. Irgendwann dürfte er sich selbst Textpassagen aufgezeichnet haben – oder man übergab ihm versiegelte oder unversiegelte Schriftstücke Diese ‚Briefe’ vermochten dann die Rede (und das Gedächtnis) des Boten in einem gewissen Umfang zu ersetzen. So jedenfalls stellt man sich im 16. JH die Leistung des Briefes vor. [4]

Boten waren freilich notwendig, um das Schriftstück tatsächlich zu einem Medium zu machen. Bis zur Einrichtung des Postbetriebes in der Neuzeit gab es kein dauerhaftes und öffentliches Botennetz.[5]

Private Briefe mussten entweder durch jeweils privat zu organisierende Boten expediert, Kaufleuten mitgegeben oder anderen Riesenden mit viel Vertrauen und gegen Gegenleistungen mitgegeben werden. Die organisierten Botensysteme des Zweistromlandes, der römische Cursus Publicus und auch die kaiserlichen und kirchlichen Boten des Mittelalters beförderten ausschließlich Geschäftspost – und dies praktisch nur nach Bedarf und nicht turnusmäßig. In der Hauptsache vollzog sich der Briefverkehr in jener Zeit also auf den Dienstwegen der verschiedenen Instiutionen. Die skriptographischen Netze sind im Mittelalter institutionelle Netze. Und aus diesem Grunde erfolgte auch die Veröffentlichung von irgendwelchen Nachrichten auf den Dienstwegen der Institution und erreichte im wesentlichen nur deren Funktionäre. Ein öffentliches Netz für Briefe hat es erst gegeben, als die marktwirtschaftliche Vernetzung für die ausgedruckten Bücher schon weitgehend etabliert war. Das Botenwesen ist also ein Kommunikationsmedium für Dyaden, Gruppen und Institutionen.[6] Zu einem gesellschaftlichen Medium wird es erst sehr langsam, beginnend im 16. JH im Gefolge der Staatenbildung und der Ausbreitung der Warenwirtschaft. Ohne die typographischen Kommunikationssysteme ist das Post- und Briefwesen der Neuzeit kaum vorstellbar.

Andererseits gibt es im Mittelalter vielfältige Versuche, mithilfe des Mediums Brief möglichst viele, auch gruppenübergreifende Adressatenkreise zu erreichen. Das beliebteste Mittel war hierfür die Mehrfachdedikation. Ihr Ziel ist die Summierung von Adressaten. Es werden also verschiedene, dem Schreiber bekannte Personen und Personengruppen gebündelt. Ein disperses Publikum im Sinne des neuzeitlichen Verständnisses von Öffentlichkeit entsteht dadurch nicht – wohl aber eine Addition von Gruppenöffentlichkeiten.

Um diesen Mechanismus zu verstehen, müssen wir uns zunächst noch einmal dem Aufbau und der Funktion mittelalterlicher Briefe zuwenden.

Wie bei unseren gegenwärtigen Lehrbüchern ging auch damals die Meinung darüber, wie ein guter Brief gegliedert werden soll, auseinander. Außerdem differenzierten sich je nach den spezifischen Zwecken und Einbettungen des Briefes besondere Gattungen heraus. So leiten manche Briefsteller ihren Aufbau aus der Rhetorik der Gerichtsrede her und legen besonderen Wert auf die Entwicklung einer kohärenten Argumentation. (Propositio, Confirmatio, Confutatio oder Refutatio). Andere betonen, wie z. B. F. Frangk (Anm. 4), den Ausdruck der Gedanken und des Gemüts des Schreibers, also die Narratio. Am häufigsten wird seit Alberich von Montecassino, also seit dem 11. Jahrhundert, das in der Abb. 1 aufgeführte Schema genannt. Es findet sich auch noch im 16. Jahrhundert in den Orthographien von Fabian Frangk und Johannes Kolroß.

Abb. 1: Komplexität der 'Brieflehre' im Mittelalter

|

Strukturelle Hauptbestandteile |

Programmatische Funktion der Textteile |

| 1. Salutatio/Gruß | Benennung der Kommunikationspartner; Definition des Interaktionssystems |

|

2. Captatio benevolentiae |

Zeigen, daß man die Persönlichkeit des Gegenübers kennt und ihn respektiert; Rechtfertigen/Entschuldigen, daß man zu ihm in Interaktion tritt; Andeuten, was man selbst zu bieten hat (Geschenk, Widmung) |

|

3. Narratio/Mitteilung |

Informationsdarstellung |

|

4. Petitio/Begehr |

Zeigen, was der Adressat mit den Informationen machen kann/für den Schreiber tun soll; Festlegen der kooperativen Funktionen |

|

5. Conclusio |

Erneuern der Definition des Briefs als Kommunikationsmedium zwischen Absender und Empfänger Hinweis auf den wechselseitigen Vorteil |

Dieses Schema ist von Philologen vor allem in textlinguistischer Hinsicht vielfach kommentiert und interpretiert worden. Ich schlage vor, es als Anweisung zu lesen, welche Informationen ein schriftlicher Text zu enthalten hat, der von der damaligen Kulturgemeinschaft als 'Brief' und damit als ein spezielles Kommunikationsmedium akzeptiert werden wollte. Wie die Gliederung zeigt, beschreibt sich der Brief sowohl als Medium der Interaktion, als auch als Kooperationsmedium. Er definiert die Rollen und Aufgaben und schafft sich erst dadurch als Medium in einem Kommunikationssystem. Nachdem diese Beschreibung von der Gesellschaft anerkannt wurde, kann der Brief auch dazu genutzt werden, handschriftliche Texte, die ansonsten nicht als soziales Kommunikationsmedium behandelt werden, zu einem solchen zu machen. So sind uns viele alt- und mittelhochdeutsche Texte zusammen mit Briefen überliefert. Die Texte werden hier als Expansion der 'Narratio' definiert - im Extremfall ein viele Hundert Seiten langes 'Buch'. In diesem Kontext wird es dann auch zu einem Geschenk des Absenders. Dieser kann erwarten, daß der Empfänger, wenn er es dann annimmt, mit einer Gegengabe antwortet. Die Weitergabe von Briefen ordnet sich in das in älteren Gesellschaften übliche Schema des Gabentausches ein.[7] Bestandteil dieses Schemas ist Rückkopplung und das Bemühen um Reziprozität: Die 'Wohltaten', die die Beteiligten austauschen, sollen sich die Waage halten. In diesen Kulturen wird (u.a.) auch die Kommunikation als Spezialfall des Gabentausches verstanden, eben als Informations - Gaben - Tausch. Ich denke, daß sich dieses Konzept bis in die Gegenwart, wenn auch mit abnehmender Bedeutung gehalten hat und nunmehr bei der Nutzung elektronischer Informationsdienste wieder eine zunehmende Bedeutung erlangt.

Natürlich ist die Selbstbeschreibung eines Textes als Kommunikationsmedium nicht hinreichend für die Etablierung eines Kommunikationssystems. Soziale Kommunikation verlangt und erreicht den Aufbau sozialer Systeme. Und dabei sind die in den jeweiligen Kulturen üblichen Routinen zu befolgen. Wenn Briefe also als soziale Kommunikationsmedien fungieren, dann sind sie auch Teil sozialer Institutionen. Im 'höfischen' Raum werden sie entsprechend Teil höfischer Zeremonien. Sie müssen z. B. nach einem bestimmten Ritus übergeben werden. Von diesem Zeremoniell erzählen zahlreiche Abbildungen in den Handschriften und später auch in den Drucken. (Vgl. Abb. 2)

Abb. 2

Ein Sonderfall der Petitio in den Widmungsbriefen ist die Bitte um eine Veröffentlichung der Narratio: Der Text, die Narratio, soll nicht nur als ein Kommunikationsmedium zwischen dem Autoren und dem angesprochenen Empfänger des Briefes dienen, sondern der Autor will darüber hinaus auch mit weiteren Personen in Kontakt treten, er will, daß der Adressat seine Botschaft veröffentlicht.[8] Der Brief dient dann nicht mehr bloß als Medium dyadischer Kommunikation sondern der Verständigung in größeren Gruppen, die der Autor u.U. gar nicht mehr überschaut.

Neben dieser Form, auf die wir gleich wieder zurückkommen werden, gab es natürlich noch andere Wege der Veröffentlichung von längeren Texten im Mittelalter.

Die wichtigste Möglichkeit war zweifellos das Vorlesen der Texte in sozialen Situationen, die die Gesellschaft für solche Zwecke geschaffen hat, z. B. von der Kanzel in der Kirche oder vom Katheder in der universitären Veranstaltung, auf einem Reichstag oder Konzil und natürlich auch bei höfischen Festen.

Auch in kommunikationstheoretischer Hinsicht ist das Hochmittelalter die Zeit der Kathedralen. Sie sind die gewaltigsten Monumente der Technisierung der Kommunikation – wie zuvor die Amphitheater und in den islamischen Kulturen die Minarette und Moscheen. Weit mehr Aufwand als für die handschriftliche, trieb man für die mündliche Kommunikation und die verschiedenen multimedialen Rituale.[9] Aber technisch verstärkt wurde nur die Aufführungssituation, nicht das mündliche Medium. Im günstigsten Fall gelingt es, die zwei grundlegenden Prinzipien der Kommunikation: lineare Verkettung und simultane Parallelverarbeitung miteinander zu verknüpfen. Der Brief wird über mehrere Instanzen weitergegeben und immer wieder auch vor einem Auditorium vorgetragen, vorgespielt und/oder inszeniert.

Wohlgemerkt: Mit der Schaffung von günstigen künstlichen Rahmenbedingungen und dem Vorlesen allein ist es nicht getan. Die Inszenierung muss in gesellschaftlich dafür vorgesehenen Kontexten geschehen. Diese institutionellen Voraussetzungen werden in der Fachliteratur nicht immer genügend berücksichtigt. Dabei ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass alle diese Veröffentlichungssituationen Teile von Institutionen sind und von diesen mehr oder weniger stark kontrolliert werden. Man brauchte also die Erlaubnis, die Approbation, dort zu sprechen. Diese erwarb man in der Regel, indem man in eine 'Stelle' in dieser Institution berufen wurde, was das Durchlaufen von Statuspassagen und das Absolvieren von Prüfungen voraussetzte. Vielfach konnten jedoch auch Fremde vortragen, wenn sie durch eine institutionelle Rolle eingeladen wurden. Fast ebenso stark war auch die Auswahl der Zuhörerschaft geregelt.

Ebenso wenig darf übersehen werden, dass bei dieser Form der Veröffentlichung das Kommunikationsmedium die mündliche Rede und nicht der schriftliche Text ist. Je weiter sich der Schriftverkehr im Mittelalter ausdehnte, umso häufiger bemühte man sich jedoch auch, schriftliche Texte als Kommunikationsmedium einzusetzen. Davon zeugt der anwachsende Briefverkehr - und nicht zuletzt auch die briefrhetorische Literatur.

Wer also etwas 'jedermann bekannt machen' wollte, der musste zum einen zusehen, dass er Zugang zu möglichst großen und möglichst vielen Institutionen bekam. Zweitens musste er bestrebt sein, seine Informationen möglichst der Spitze der Hierarchie zur Verfügung zu stellen, weil er nur in diesem Fall davon ausgehen konnte, dass die Informationen auf dem ‚Dienstweg‘ vielen mitgeteilt wurden.

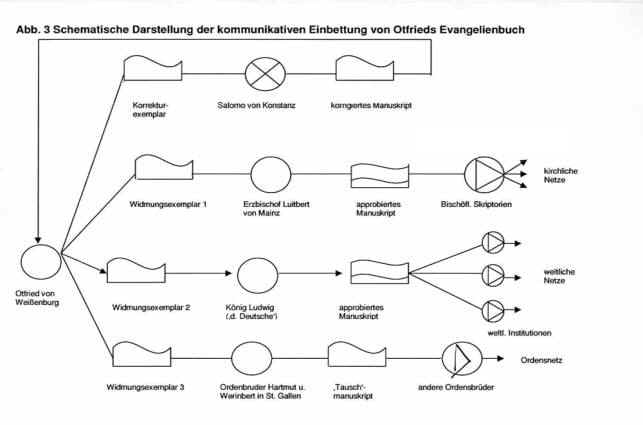

Ein frühes Beispiel einer solchen Veröffentlichung an einen größeren Kreis unter Nutzung des Briefmediums, ist die Verbreitung das 'Evangelienbuches' des Mönchs Otfried aus Weißenburg im unteren Elsaß im 9. Jahrhundert. Er wendete sich in vier Briefen mit seinem Werk an verschiedene Personen, um den Adressatenkreis zu vergrößern: an den Mainzer Erzbischof Luitbert, seinen Lehrer Salomon, seine Ordensbrüder Hartmut und Werinbert in St. Gallen und seinem weltlichen Oberhaupt, König Ludwig.

In allen Fällen erscheint das Werk Otfrieds, wenn wir eine kommunikationstheoretische Perspektive anlegen, als Anhang zu einem bzw. zu mehreren Briefen.

Wenden wir uns zuerst dem Brief Otfrieds an den Mainzer Erzbischof Luitbert (863-889) zu. In der Salutatio ganz zu Beginn des Briefes wird die Kommunikationssituation hergestellt. Es heißt dort "Dem durch Gottes Gnade zu höchster Würde gelangten Luitpert, Erzbischof zu Mainz, wünscht Otfried, nicht auf Grund eigener Würdigkeit, sondern kraft der Gelübde Mönch und geringer Priester, die Freude ewigen Lebens in Christo immerdar.

Eurer hervorragenden Gelehrsamkeit das vorliegende Buch zur Begutachtung übersendend, will ich Euch sogleich zu Beginn darlegen, warum ich gewagt habe, es abzufassen."[10]

Nachdem er, dem spätantiken Accessus-Schema folgend, seine Entschuldigung vorgebracht hat, wiederholt er noch einmal sein 'Begehren':

"Dieses Werk also wollte ich Eurer durchdringenden Klugheit zur Überprüfung übersenden; auch deswegen wollte ich Eurer bischöflichen Würde und Weisheit (die einander entsprechen) dieses Buch anvertrauen, weil meine Wenigkeit ein kleiner Schüler Eures würdigen Amtsvorgängers, des Erzbischofs Hrabanus selig, gewesen ist. Wenn es vor den Augen Eurer Heiligkeit bestehen kann und Eure Heiligkeit es nicht ablehnend beurteilt, dann mögt ihr kraft Eures Amtes gestatten, dass die Gläubigen es frei benützen dürfen. Wenn es aber nicht geeignet, das heißt meiner eigenen Unzulänglichkeit entsprechend erscheint, dann möge die gleiche verehrungswürdige und heilige Autorität es verurteilen. Meine geringe Person vertraut in Demut ganz der Entscheidung Eures Urteils, wie immer es auch ausfällt."[11]

In den beiden Absätzen am Schluss des Briefs gehen Petitio und Conclusio ineinander über: Otfried möchte, dass Luitbert als Bischof kraft seines Amtes das Manuskript frei gibt für die Lektüre der Gläubigen in seinem Einflussbereich. Heute würden wir sagen, der Bischof möge für eine Veröffentlichung des Werkes sorgen. Damals sprach man von 'Approbation'. Das Approbationswesen verursachte dem Schreiber nicht nur Mühe, es schützte ihn - wie viele andere Normen des mittelalterlichen Lebenswesens auch - vor Neidern und Gegnern. Nach erfolgter Approbation war nämlich die genehmigende Instanz verpflichtet, für die Korrektheit weiterer Abschriften einzutreten. Außerdem identifizierte sie sich durch die Annahme des Werkes auch mit den inhaltlichen Aussagen.[12] Es handelte sich also um ein Äquivalent des Urheberrechts, wie wir es aus den Zeiten des Buchdrucks kennen. Den machtgeordneten Gesellschaftsstrukturen des Feudalismus entsprechend, war ein ‚Schutz‘ des Werkes nur soweit und solange zu erwarten, wie der Einfluss der approbierenden Instanz langte. Auch aus diesem Grunde empfahl es sich, mit mehreren Machtzentren in Kontakt zu treten.

An König Ludwig schickte er sein Exemplar mit der Bitte um eine eher mündliche Verbreitung: "Für ihn verfasse ich dies Werk; wenn er diesen Darlegungen Beachtung schenkt und dies dadurch beweist, dass er sie vortragen lässt, so kann er durch sie das Evangelium vernehmen."[13] Diejenigen, die dem Vortrag zuhörten, was freilich bei einem so umfangreichen Werk schwerlich in einer einzelnen Veranstaltung gelingen konnte, sollten ihrerseits in den Institutionen, in denen sie wirkten, für eine Weiterverbreitung sorgen.

Seinem früheren Lehrer, dem Bischof Salomon von Konstanz (von 839-871) schickte er es mit der ausdrücklichen Bitte, "es in jeder Hinsicht auf seinen möglichen Nutzen zu prüfen". (ebd. S. 73) Welche Funktion diese Widmung hatte, ist heute nicht mehr klar zu ermitteln.[14] Ich habe einfach einmal angenommen, dass er hier Rat von seinem Lehrer erwartet. Selbst wenn dies in diesem Fall nicht zutrifft, so bliebe eine solche kommunikative Einbettung bei anderen Gelegenheiten zu erwarten.

Ebenso unklar ist letztlich die Bedeutung, die die Versendung des Buches an die Ordensbrüder und Freunde in St. Gallen hatte. Vermutlich verknüpft sich hier ein privates Geschenk mit dem Wunsch nach einer Repräsentanz in diesem wichtigen Kloster und nach einer Verbreitung in den speziellen Informationskanälen des Ordens. In diesem Fall hätte Otfried allerdings den üblichen Dienstweg nicht eingehalten, der mindestens die Einschaltung des Abtes vorsah.

Die nachstehende Abbildung (3) fasst die kommunikative Einbettung des Evangelienbuches zusammen, die Otfried durch seine Widmungsbriefe erreicht.

Abb. 3:

Die Form der Veröffentlichung durch Weitergabe auf den Dienstwegen der Institution ist bis heute ebenso bestehen geblieben, wie die skriptographischen Medien.[15] Daneben traten jedoch im 15. und 16. Jahrhundert neue Möglichkeiten der Publikation, die aus der Verknüpfung des Buchdrucks mit den marktwirtschaftlichen Netzen herrühren. Nehmen wir einmal an, Otfrieds Werk enthalte nützliches Wissen, so stiftet er mit seinem Buch, wenn es denn von den verschiedenen Institutionen approbiert wird, eine Gemeinsamkeit zwischen im Prinzip unabhängigen sozialen Systemen. Er erzeugt eine gemeinsame Wissensbasis, auf die in der interinstitutinellen Kommunikation als Ressource zurückgegriffen werden kann. Das Nadelöhr bleibt freilich die approbierende Instanz, i. d. R. eine einzelne Person.

Eine solche Verengung der Entscheidungskompetenz für die Verbreitung von Informationen und für das gesellschaftliche und institutionelle Wissensmanagement konnten sich die neuzeitlichen Industrienationen nicht mehr leisten. Sie haben sich (zusätzlich) unpersönliche Instanzen als gate-keeper geschaffen. Der freie Markt der Neuzeit ist bekanntlich im Gegensatz zu älteren Formen des Gabentausches und späteren Formen des Tauschhandelns dadurch gekennzeichnet, dass Produzent und Abnehmer der Waren einander nicht kennen und dass als Kriterium für die Teilnahme am Geschehen nicht mehr der Stand (Schichtzugehörigkeit) und der Besitz von speziellen Gütern sondern nur noch das Geld und marktfähige Produkte gelten. Der Markt ist ein öffentliches Verteilungsnetz, an dem jeder teilnehmen kann. Welche Waren von welchen Produzenten zu welchem Käufer gelangen, ist nicht vorhersehbar. Es fehlen also die starren hierarchischen Dienstwege, die für die skriptographischen Netze konstitutiv sind. Stattdessen kann man sich den Markt eher als eine Blackbox vorstellen, in die die Produzenten/Autoren ihre Produkte eingeben und aus der sie dann auf irgendwelchen kaum nachvollziehbaren Wegen von den Abnehmern entnommen werden. Die europäische Kulturgemeinschaft hat diese auf dem Markt zirkulierenden ausgedruckten Bücher von vornherein als ein Kommunikationsmedium definiert, ihre Produktion und Rezeption als Kommunikation. Die im Grunde bloß virtuelle Möglichkeit, dass „jeder“ – oder doch zumindest sehr viele – die ausgedruckten Bücher auch erstehen und lesen kann, wird zur Grundlage gesellschaftlichen Handelns und Erleben gemacht. „Öffentliche“ Kommunikation im Buchdruckzeitalter lebt von der Unterstellung, dass die Vernetzungsmöglichkeiten soziale Realität sind. Eben deshalb waren für die typographischen Medien die Rituale und institutionellen Regelungen der Veröffentlichung, die das Mittelalter für die Handschriften entwickelt hatte, Dedikation und Approbation, nicht mehr erforderlich. Dennoch behielt man die Widmungsbriefe auch in den Drucken für eine längere Zeit bei.[16] Aber sie gewannen nun eine ganz andere Funktion. Dies soll abschließend dem ziemlich willkürlich herausgegriffenen Beispiel eines Widmungsbriefs, später heißen sie dann typischerweise Widmungsvorrede und heute einfach nur noch Vorrede, aus einem Druck des Jahres 1568 gezeigt werden.

In dem Brief, den der Frankfurter Verleger Sigmund Feyerabend an den 'Goldschmied und Bürger zu Nürnberg', Wenzel Jamnitzer, richtet und den er seinem Druck von Hans Sachs 'Eigentliche Beschreibung aller Stände' beigibt, heißt es: „Dieweil ich nun/Großgünstiger Herr und guter Freundt/diß Büchlin Von erfindung aller ding/nach gemeine[m] brauch einem sonderlichen der freyen und löblichen Künste Liebhabern/habe dediciern vnd zu schreiben wöllen/Ir aber vor anderen/obgedachter Künste Liebhaber seyt/bin ich vervrsacht/euch als meinem sonder geliebten Großgünstigen Herrn vnd Freundt/gemeldtes Büchlin zu zuschreiben/vnd damit zu verehren/auff solcher gestalt vnd meinung euwer Name vnd Geschlecht (welche on das berümpt seyen) menniglichen bekanntlicher/vnd vnsterblich gemacht würde. Bitt derwegen/jr wolt dasselbig zu einem glückseligen Neuwen Jar/von mir freundtlich annemmen/vnd gefallen lassen. Hiermit seyt Gott dem Allmechtigen Sampt den euwern in seinen gnädigen Schutz vn[d] Schirm befohlen. Datum Frankfurt am Mayn den 24. Decembris/Anno 1567.“

Im Grunde brauchte der bekannte Verleger volkssprachlicher Literatur weder den Goldschmied Jamnitzer noch einen Bürgermeister oder Erzbischof oder irgendeine andere Person, um seine Texte zu veröffentlichen. Das einzige, was er braucht, sind seine Maschinen und ein funktionierender Markt. (Und eine Obrigkeit, die sich allzu rigider Zensur enthält!)

Von daher gesehen, ist es also dysfunktional, das Ständebuch zu dedizieren. Das weiß Feyerabend natürlich. Er hat auch ganz anderes im Sinn: Weil sich seine Zeit entschieden hat, das 'im Druck ausgehen lassen' mit dem 'Veröffentlichen' gleichzusetzen, deshalb kann die Widmung zu einem Medium werden, welches diejenigen 'Personen jedermann bekannt und unsterblich macht', denen man ein Buch dediziert.

Hier hat sich also die Rolle der Widmung gegenüber den mittelalterlichen Geflogenheiten völlig umgekehrt: Man braucht den Gegenüber nicht mehr, um seine eigenen Informationen und seine eigene Person bekannt zu machen sondern im Gegenteil: das ausgedruckte Buch dient dazu, den Gegenüber, den Adressaten des Widmungsbriefs, bekannt zu machen. Man könnte in der neuen Zeit auf diese Form der Panegyrik und Dedikation auch ganz verzichten, ohne an Publizität einzubüßen. Die Approbation der Bücher ist, wie unzulänglich in dieser Frühphase auch immer, von einem institutionellen zu einem marktwirtschaftlichen Verfahren geworden.

Seit dem frühen 16. Jh. kann ein zeitgemäßes Konzept von öffentlicher Kommunikation nicht mehr an das Modell der 'Widmung' anknüpfen. Trotzdem wird der Begriff - mit verändertem Inhalt - weiter benutzt. Dies ist ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit, immer wieder zu überprüfen, inwieweit hard- und software noch zueinander passen. Unter veränderten technologischen Bedingungen und bei anderen Vernetzungsmöglichkeiten wandelt sich die Bedeutung der Medien, der Texte und der sie bezeichnenden Worte. Technisch substituiert werden ohnehin nicht die einzelnen Medien sondern soziale Kommunikations- und Informationssysteme, z. B. institutionelle Verfahren.

Andererseits bleibt die hier am Beispiel des Brief- und Dedikationswesens beschriebene Form sozialer Vernetzung auch in der Folgezeit erhalten. Gesellschaftliche Kommunikation findet in unserer Gegenwart sowohl als Verkettung von dyadischen face-to-face Kommunikation als auch durch die Vernetzung von Institutionen als auch durch die vielfältigen Mischformen statt. Natürlich sind die technisierten und marktabhängigen Formen der Vernetzung hinzugetreten – aber sie bringen weder die Gerüchte noch die Absprachen zwischen den Institutionen, Betrieben etc. zum Verstummen.

Aus diesem Grund täuscht sich die Kommunikationswissenschaft, wenn sie gegenwärtig praktisch ausschließlich die modernen Massenmedien als Katalysator gesellschaftlicher Kommunikation behandeln.

[1] Es geht hier die ‚institutionellen Voraussetzungen der Schriftkultur’, vgl. Georg Elwert, Michael Giesecke: Technologische Entwicklung, Schriftkultur und Schriftsprache als technologisches System. In: Burkart Lutz (Hg.) Technik und sozialer Wandel. Verhandlungen des 23. deutschen Soziologentages in Hamburg 1986, Frankfurt/New York 1987, S. 418-438, Georg Elwert: Die gesellschaftliche Einbettung von Schriftgebrauch. In: Dirk Baecker et. Al. (Hg.): Theorie als Passion. Ffm. 1987, S 418-438

[2] Diese kommt m. E. auch in dem verdienstvollen Projekt ‚Medien und Öffentlichkeiten im Mittelalter. 800 – 1400’, das Werner Faulstich unlängst herausgebracht (Göttingen 1996) hat, zu kurz.

[3] Vgl. Franz Josef Worstbrock/Monika Klaes/Jutta Lütten: Repertorium der Artes dictandi des Mittelalters. Teil I: Von den Anfängen bis um 1200 (Münstersche Mittelalter-Schriften Bd. 66) München

Georg Steinhaus: Geschichte des deutschen Briefes, 2 Bände, Berlin 1889/91

[4] Vgl. z. B. die Beschreibung der Funktion des ‚Sendbriefes’ im ‚Cantzley vnd Titelbuechlein’ von Fabian Frangk, Wittenberg 1531 (A3b): „Der Sendbrieff ist eine rede/ so eins zum andern jm abwesen (es sey freundt odder feindt) schriefftlich thuet/ darinn eins dem andern sein jnnerlich odder heimlich anliegen/ rath vnd gemuett eroeffnet/ Welchen ettlichen bild vnsers gemuets genant haben/ weil er einem abgemaleten bilde nicht vnehnlich ist. Denn wie dis die auswendige form vnd gestalt des leibs/ also zeigt der Sendbrieff an/ die jnnerliche geschicklicheit des gemuets/ Sein ampt odder geschefft helt sich wie ein verschwiegener glaubwirdiger Bote/ bey dem wir die geschicht vnd anliegendenet/ vns odder ander belangend/ den abwesenden entdecken vnd kunt thuen.“

[5] Michael Geistbeck: Weltverkehr: Die Entwicklung von Seeschifffahrt, Eisenbahn, Post und Telegraphie. Freiburg /Brsg. 1895 (Hildesheim 1986), hier 360ff.

Hermann Glaster/Thomas Werner: Die Post in ihrer Zeit. Eine Kulturgeschichte menschlicher Kommunikation. Heidelberg 1990

[6] In der Fachliteratur unterscheidet man üblicherweise folgende ‚Kooperationsbotendienste‘: Klosterboten, Universitätsboten, Ordensboten, Metzgerposten, Kaufmannsposten, städtischen Botenanstalten und solche der Landesherren. Vgl. i. d. S. Geistbeck (Anm. 5) und Hans Jochen Bräuer: Die Entwicklung des Nachrichtenverkehrs. (Diss. oec.) Nürnberg 1957. Zu den Inhalten der Briefe vgl. Margot Lindemann: Nachrichtenübermittlung durch Kaufmannsbriefe (1398-1428). München/New York 1978 (= Bd. 26 der Dortmunder Beitr. 2. Zeitungsforschung)

[7]Vgl. Marcel Mauss: Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften (zuerst 1925), z. B. in Ders: Soziologie und Anthropologie, Bd. II, Wien 1978, S. 11.

[8]Vgl. zur Veröffentlichung durch Approbation Robert K. Root: Publication before printing. In: P. M. L. A., H. 28, 1913, S. 417-431.

Pascale Bourgain: L'édition des manuscrits. In: H.-J. Martin, R. Chartier (eds.): Histoire de l'édition franaise. Paris 1989, Tome 1, S. 49-76.

[9] Coleman, Joyce, (1996). Public Reading and the Reading in the Public in Late Medienval England and France, Cambridge: Univ. Press.

[10] Übersetzung zitiert nach Gisela Vollmann-Profe: Kommentar zu Otfrids Evangelienbuch. Teil 1. Bonn 1976, S. 24. Die neuere germanistische Forschung geht davon aus, daß Ludwig 'der Deutsche' und nicht 'der Fromme' gemeint ist. Von diesem Werk sind viele Handschriften überliefert, vgl. z. B. H 267.7 2° in der HAB Wolfenbüttel.

[11] Vollmann-Profe op. cit., S. 28

[12]„Die Pflicht der einzelnen Ordensmitglieder, ihre zur Veröffentlichung bestimmten literarischen Erzeugnisse vorher einem Prüfungsverfahren zu unterwerfen, schützte nach erhaltener Approbation den Schriftsteller vor übelwollenden Angriffen und verpflichtete den Zensor, unter Umständen sogar den Orden in seiner Gesamtheit, ggf. für die Korrektheit des Inhalts des zensurierten Werkes einzutreten." (Friedrich Wilhelm: Zur Geschichte des Schrifttums in Deutschland bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts, II.: Der Urheber und sein Werk in der Öffentlichkeit. München 1921, S. 84 (Münchener Archiv für Philologie des Mittelalters und der Renaissance, Heft 8)

[13] Vollmann-Profe op. cit., S. 3

[14]Folgt man Haubrichs, der die enge Beziehung zwischen Salomon und König Ludwig betont, so könnte man vermuten, daß sich Otfried von diesem Schreiben eine Unterstützung seines Vorhabens versprochen hat, sein Werk am Hofe durchzusetzen.

[15] Damit sind auch die Beschränkungen des Informationsflusses – und deren Kritik – noch aktuell: „Verwaltungen sind hierarchisch aufgebaut und vertikal verflochten; die Mitarbeiter sind an starre Verfahrensweisen und eine Kultur gebunden, die einer horizontalen Kooperation nicht förderlich ist. Zu viele öffentliche Datenbanken sind für den administrativen und nicht für den öffentlichen Gebrauch konzipiert, während das Recht des Einzelnen auf Zugang zu vielen Informationsarten bestenfalls obskur und schlimmstenfalls eingeschränkt oder überhaupt nicht vorhanden ist.“ 1. Jahresbericht des Forums Information Society, S. 14

Quellen, Daten, Textauszüge

Burkhard Kienast: Keilschrift und Keilschriftliteratur, in : Frühe Schriftzeugnisse der Menschheit

UR, BABYLONIEN

„Die Tatsache, dass gerade die ältesten Texte in Assyrien fast ausschließlich Listen administrativen Inhalts darstellen, zeigt deutlich die Gründe die für Erfindung der Schrift; sie wurde bewusst geschaffen in dem Bestreben, der Verwaltung der Tempelgüter ihre Tätigkeit zu erleichtern." (45)

„Die ältesten Texte enthalten jeweils nur als Zahlzeichen erkannte Symbole, auf die immer nur wenige Zeichen folgen. Diese zeigen noch einen stark bildhaften Charakter: Jedes Zeichen repräsentiert eine vereinfache Darstellung eines gegeben Gegenstandes, wobei komplizierte Bilder, wie etwa Menschen in bestimmten Haltungen, bewusst vermieden werden. „ (46)

„Die Schrift ist damit nur in höchst begrenztem Maße zu echter [ ] Kommunikation brauchbar." (47)

„In scharfem Kontrast zu dieser durchsichtigen Schreibweise stehen freilich die Fachbücher der antiken Gelehrten, deren oft formelhafter Jargon durch ein irritierendes System von Wortzeichen, verbunden mit Aussprachehinweisen, verschleiert wird: Dem Nicht-Eingeweihten soll bewusst der Zugang zum Verständnis erschwert oder unmöglich gemacht werden. „ (48)

Kienast unterscheidet drei Gruppen von Schrifttum jener assyrischen Zeit:

Texte der täglichen Praxis – hierunter fallen von Liebesbriefen, diplomatischen Nachrichten bis Verwaltungsurkunden und Verträgen alle möglichen Schriftstücke. Eine klare Systematisierung ist bei Kienast nicht zu erkennen.

„Die staatliche Verwaltung der sog. dritten Dynastie von Ur im ausgehenden 3. Jahrtausend v. Chr. hat uns weit über 50.000 Wirtschaftsdokumente hinterlassen. „ (51)

Wissenschaftliche Texte

„Dazu gehören etwa: Mathematische Tabellen und Aufgabensammlungen, astronomische Listen, pharmazeutische Vorschriften, Rezepte, Anweisungen zur Glasherstellung oder auch eine Anleitung zu Trainierung von Wagenpferden." (52)

Dichtung – nur wenige Bauernschriften und Annalen der verschiedenen Herrscher sind überliefert. Neben dieser chronikartigen Literatur gibt es einzelne Traktate religiösen Inhalts. Erst ab dem 12. / 13. Jahrhundert v. Chr. tritt ein Babylonien so etwas wie belletristische Literatur auf.

ÄGYPTEN; ALTES REICH

Diese Texte (Listen) sind zumeist in Tempeln gefunden, was frühere Wissenschaftler zu der Vermutung Anlass gab, dass es sich hierbei um „kultische Schriftverwendung" handelt „Alle Texte können, wie im einzelnen gleich anzuführen, aus der Sphäre von Verwaltung und Recht stammend verstanden" werden (Schenkel 23). Schenkel unterscheidet folgende Textsorten aus jener Zeit:

Daneben findet man noch in den Göttertempeln Reden, in denen den Königen Gaben zugewiesen werden.a) Aktenauszüge (Besitzerwerbsurkunden, Dienstleistungsverträge, königliche Zuweisung)

b) Feststellung der Personen, die das Begräbnis besorgten

c) Feststellung der ordnungsgemäßen Bezahlung der mit Grabbau und Bestattung beauftragten Personen

d) Androhung von Sanktionen gegen alle, die das Grab beschädigten

e) Forderungen an die Vorübergehenden, dem Toten ein Gebet zu sprechen.

Man kann also im Großen und Ganzen sagen, dass neben den ersten schriftlichen Aufzeichnungen, die ausschließlich aus Listen bestanden, sehr bald die Verschriftung von einzelnen Sprechakten (Androhung, Forderung) traten.

Man muss im Übrigen beachten, dass funktionale Zuweisung der Schrift an einen Bereich wie Wirtschaft oder Kult für das Altertum fragwürdig sind, weil diese Bereiche gesellschaftlich nicht in dem Maße als Subsystem ausdifferenziert sind, wie wir das heute gewohnt sind.

Altägypten

Assmann (in Assmann 1983) sieht in Ägypten beim Übergang vom Alten zum Mittleren Reich einen Aufschwung der literarischen Gattungen. Im einzelnen werden ff. Themen behandelt:

A „Klagen und Prophezeiungen"

B Dialoge1. „Die Mahnworte des Ipuwer", Papyrus Leiden J 344, Lichtheim (1973), 149-163

2. „Die Prophezeiungen des Neferti", Papyrus Leningrad 1116B, Lichtheim, 139-145

3. „Die Klagen des Chacheperresenb", Schreibtafel BM 5645, Lichtheim, 145-148

C Unterweisungen1. „Das Gespräch eines Lebensmüden mit seinem Ba", Papyrus Berlin 3024, Lichtheim (1973), 163-169

2. „Die Klagen des Bauern", Papyri Berlin 3023, 3025 und 10499, Lichtheim, 169-184

3. „Die Rede des Sisobek", Papyrus Ramesseum I, Barns (1956), 1-10

a) Königslehren

b) Beamtenlehren1. „Die Lehre für Merikare", Papyrus Leningrad 1116A u. a., Lichtheim (1973), 97-1092. „Die Lehre Amenemhets I.", Papyrus Millingen, Lichtheim, 135-139

c) Loyalistische Lehren1. Die Lehre des Ptahhotep, Papyrus Prisse und 2 Londoner Papyri, Lichtheim, 61-80

2. Die Lehre des Cheti (Berufssatire), Papyrus Sallier II und Anastasi VII im BM, Lichtheim, 184-192

D Erzählungen1. Die Loyalistische Lehre, Papyrus Louvre E 4864 u. v. a., Posener (1976), vgl. Lichtheim, 125-129

2. Die Lehre eines Mannes für seinen Sohn, verschiedene kleinere Quellen, vgl. Posener (1979), 308-316

Ich halte alle diese Texte im großen ganzen für Werke des Mittleren Reichs26 (für A2-3, Ca2, b2, c1-2 und D1 ist dieser Ansatz ohnehin gesichert, während A1, B1-3, Ca1 und zuweilen auch D2 in die Übergangszeit davor, Cb1 sogar in das Alte Reich und D3, von einigen auch A1, in die Übergangszeit nach dem Mittleren Reich gesetzt werden), rechne aber nicht mit einer creatio ex nibilo, sondern mit einer längeren, die Übergangszeit nach dem Ende des Alten Reichs umfassende Vorgeschichte, die in vielen dieser Texte (besonders A1, B1-3, Ca1) auch textkritisch noch greifbar ist. Ich gehe davon aus, dass die Entstehung dieses neuartigen literarischen Diskurses zeitlich zusammenfällt mit, und historisch erklärbar ist aus dem Ende des Alten Reichs."1. „Die Erzählungen des Sinuhe", Papyrus Berlin 3022 und 10499 u. a., Lichtheim (1973), 222-235

2. „Die Erzählung des Schiffbrüchigen", Papyrus Leningrad 1115, Lichtheim, 211-215

3. „Wundererzählungen am Hofe des Cheops", Papyros Westcar (= Berlin 3033), Lichtheim, 215-222

Der Aufschwung des Schriftmediums und die Zurückdrängung vom Tanz und Taktilität in Altägypten

Nach: Brunner, Hellmut: Altägyptische Erziehung. Wiesbaden 1957, S. 171 ff.

„Schreibe mit Deiner Hand und lies mit Deinem Mund; tue, was ich Dir sage, dann wird mein Herz nicht überdrüssig, Sich zu lehren. Liebe die Schriften und hasse den Tanz, dann wirst Du ein tüchtiger Beamter werden. Hänge Dein Herz nicht an das Vogeldickicht und wende dem Jagdwurfholz den Rücken zu. Schreibe bei Tag mit deinen Fingern und lies bei Nacht; mache Dir die Papyrusrolle und die Schreibpalette zu Brüdern: die sind angenehmer als Rauschtrank. Die Schreibkunst ist für den, der sie beherrscht, nützlicher als jedes Amt, angenehmer als Brot und Bier, als Kleider und als Salben, glückbringender als ein Erbe in Ägypten und als ein vornehmes Grab."

Aus dem Papyrus Lansing, einer Schulhandschrift des Neuen Reiches. Der Lehrer ist „Oberaufseher der Herden des Amun", der Schüler heißt Wentai-Amun.

Gardiner, LEM, S. 99-116; Caminos, LEM, S. 371-428. Späte 20. Dynastie

__

"Du Schreiber, sei nicht faul, sonst wirst Dur sofort geduckt werden: Hänge Dich nicht ans Tanze, sonst wirst Du keinen Erfolg haben! Schreibe mit Deiner Hand und lies mit Deinem Mund und frage um Rat die, die mehr wissen als Du. Bereite Dir das Amt eines Rates, dann wirst Du es im Alter erreichen. Erfolgreich ist ein Beamter, der in seinen Stellungen erfahren ist; er spricht Beförderungen aus. Sei ausdauernd bei Deiner täglichen Arbeit, dann wirst Du sie beherrschen. Sei keinen einzigen Tag faul, sonst wird man Dich schlagen. Das Ohr eines Jungen sitzt doch auf seinem Rücken; er hört, wenn man ihn schlägt. Man lehrt sogar einen Affen das Tanzen und richtet Pferde und Falken ab. Pass auf und hör zu, was ich Dir sage; das wird Dir noch nützlich sein."

Aus dem Pap. Anastasi III, einer Schulhandschrift des Neuen Reiches. Der Lehrer ist ein Offizier bei der Wagentruppe und „Bote des Königs in die syrischen Länder von Sile (der ägyptischen Grenzfestung) bis Jaffa", namens Amenemope, der Gehilfe heißt Pabas, Gardiner, LEM S. 23f.; Caminos; LEM, S. 83-85. 20. Dynastie.

__

Ein Mann ist zugrunde gegangen, sein Leichnam ist Staub, alle seine Zeitgenossen sind zur Erde gegangen: Das Buch aber ist es, das sein Andenken weiterreicht von Mund zu Mund. Eine Schrift ist nützlicher als ein gemauertes haus, als Kapellen im Westen; besser ist sie als ein wohlgegründetes Schloss, als ein Deckstein im Tempel.

Aus dem Papyrus Chester Beatty IV, Rückseite . Der Anfang dieses Papyrus ist verloren53; es scheint sich um eine besondere Art von Weisheitslehre zu handeln. Die Handschrift stammt aus der 19. oder 20. Dynastie. Gardiner, Hier. Pap. 3rd series, Taf. 18-20, Text S. 37-44. S. 92; 127.

Altägypten Zeittafel

| Frühzeit, 1. und 2. Dynastie | um 3000 - 2778 |

| Altes Reich, 3. bis 6. Dynastie | 2778 - 2263 |

| 1. Wirre, 7. bis 10. Dynastie | 2263 - 2130 |

| Mittleres Reich, 11. bis 13. Dynastie | 2130 - 1750 |

| 2. Wirre, Hyksos-Zeit | 1750 - 1580 |

| Neues Reich, 18. bis 20. Dynastie | 1580 - 1085 |

| Spätzeit, 21. bis 30. Dynastie | 1085 - 332 |

| Ptolemäer-Zeit | 332 - 30 v. Chr. |

| Römische Herrschaft | 30 v. Chr. - 395 n. Chr. |

Hellmut Brunner, Altägyptische Lebensweisheit. Lehren für das Leben. München 1988, S 155 ff.

(III,9) Beginn der Lehre,

die ein Mann aus Sile –

Cheti, Sohn des Duauf ist sein Name –

für seinen Sohn namens Pepi gemacht hat.

Er war damals auf der Fahrt nach Süden zur Residenz,

um ihn (den Sohn) in das Lehrhaus der Bücher zu geben

zwischen die Kinder der Minister,

unter die Elite der Residenz.

(IV,1) Da sprach er zu ihm:

Ich habe Geprügelte gesehen:

Setze du dein Herz hinter die Bücher!

Ich habe aber auch die beobachtet, die man von der Arbeit

befreit hat:

Es geht nichts über die Bücher,

- es ist, wie oben auf dem Wasser zu sein

(IV, 8) Jeder Holzarbeiter, der den Dechsel führt,

der ist müder als ein Hacker auf dem Feld.

Sein Acker ist das Holz, seine Hacke die Axt.

(VI,3) Sehr elend ist der Zimmermann dran, wenn er

herstellt, was auf den Mauern ist,

- das ist die Decke eines Raumes –

in einem Raum von zehn zu sechs Ellen.

(VII,2) Der Weber ist in der Werkstube;

ihm geht es schlechter als einer (gebärenden) Frau,

denn seine Knie drücken auf seinen Magen,

und er bekommt keine Luft.

(VII,4) Der Pfeilmacher – er ist sehr elend dran –

geht hinaus in die Wüste.

Merke: Es gibt keinen Beruf ohne einen Vorgesetzten,

außer dem Schreiber – der ist der Vorgesetzte.

(IX,2) Wenn du schreiben kannst,

so wird das besser für dich sein

als alle die Berufe, die ich dir vorgestellt habe.

Quellen zur Diskussion über die Legitimität der Verschriftung der Rede:

Quelle A: Platon

Phaidros 274c-278b

Sokrates: Also: ich vernahm, in der Gegend von Naukratis in Ägypten sei einer der alten Götter des Landes beheimatet, dem auch der heilige Vogel zugehört, den sie Ibis nennen, - der Name des Gottes selbst sei Theuth. Dieser sei der erste Erfinder von Zahl und Rechnen und von Geometrie und Astronomie, ferner des Brett- und Würfelspiels und vor allem der Schrift. König von ganz Ägypten sei dazumal Thamus gewesen, - er regierte in der großen Stadt des oberen Gebietes, welche die Griechen das ägyptische Theben nennen, und den Gott: Ammon. Zu ihm kam Theuth und zeigte ihm seine Künste und erklärte es für nötig, alle Ägypter daran teilhaben zu lassen. Thamus aber fragte nach dem Nutzen einer jeden, und als jeder seiner Erklärungen gab, teilte er Lob oder Tadel aus, je nachdem, ob ihm eine Aussage gefiel oder missfiel. Vielerlei soll da Thamus zu Theuth nach beiden Richtungen über jede Kunst geäußert haben, - es wäre umständlich, es nachzuerzählen. Doch als er bei der Schrift angelangt war: „Dies, o König", sagte da Theuth, „diese Kenntnis wird die Ägypter weiser machen und ihr Gedächtnis stärken; denn als Gedächtnis- und Weisheits-Elixier ist sie erfunden." Der aber erwiderte: „O meisterhafter Techniker Theuth! Der eine hat die Fähigkeit, technische Kunstfertigkeiten zu erfinden, doch ein andrer: das Urteil zu fallen, welchen Schaden oder Nutzen sie denen bringen, die sie gebrauchen sollen. Auch du, als Vater der Schrift, hast nun aus Zuneigung das Gegenteil dessen angegeben, was sie vermag. Denn sie wird Vergessenheit in den Seelen derer schaffen, die sie lernen, durch Vernachlässigung des Gedächtnisses, - aus Vertrauen auf die Schrift werden sie von außen durch fremde Gebilde, nicht von innen aus Eigenem sich erinnern lassen. Also nicht für das Gedächtnis, sonder für das Wieder-Erinnern hast du ein Elixier erfunden. Von der Weisheit aber verabreichst du den Zöglingen nur den Schein, nicht die Wahrheit; denn vielkundig geworden ohne Belehrung werden sie einsichtsreich zu sein scheinen, während sie großenteils einsichtslos sich und schwierig im Umgang, - zu Schein-Weisen geworden statt zu Weisen."

Phaidros: Ach Sokrates, - aus Ägypterland oder woher du magst, erdichtest du ohne Mühe Geschichten! (...) Ach Sokrates, - aus Ägypterland oder woher du magst, erdichtest du ohne Mühe Geschichten! (...)

Sokrates: Wer denkt, er könne seine Kunst in Geschriebenem hinterlassen, und wer es aufnimmt mit der Meinung, etwas Klares und Zuverlässiges sei aus Geschriebenem zu entnehmen, der ist von reichlicher Einfalt belastet und ist wahrhaftig des Spruchs des Ammon unkundig, wenn er geschriebene Worte zu anderem von Nutzen glaubt als dazu; den Wissenden zu erinnern, worüber geschrieben steht. Wer denkt, er könne seine Kunst in Geschriebenem hinterlassen, und wer es aufnimmt mit der Meinung, etwas Klares und Zuverlässiges sei aus Geschriebenem zu entnehmen, der ist von reichlicher Einfalt belastet und ist wahrhaftig des Spruchs des Ammon unkundig, wenn er geschriebene Worte zu anderem von Nutzen glaubt als dazu; den Wissenden zu erinnern, worüber geschrieben steht.

Aus: Aleida/Jan Assmann/Chr. Hardmeier (Hrsg.),Schrift und Gedächtnis, München 1983, S. 7

Platon: Phaidros (nach der Werksausgabe von Grassi, S. 57) (nach der Werksausgabe von Grassi, S. 57)

Sokrates: Nicht zum Ernst also wird er sie ins Wasser schreiben, mit Tinte sie durch das Rohr aussäend, mit Worten, die doch unvermögend sind, sich selbst durch Rede zu helfen, unvermögend aber auch, die Wahrheit hinreichend zu lehren? Nicht zum Ernst also wird er sie ins Wasser schreiben, mit Tinte sie durch das Rohr aussäend, mit Worten, die doch unvermögend sind, sich selbst durch Rede zu helfen, unvermögend aber auch, die Wahrheit hinreichend zu lehren?

Phaidros: Wohl nicht, wie zu vermuten. Wohl nicht, wie zu vermuten.

Sokrates: Freilich nicht; sondern die Schriftgärtchen wird er nur des Spieles wegen, wie es scheint, besäen und beschreiben. Wenn er aber schreibt, um für sich selbst einen Vorrat von Erinnerungen zu sammeln auf das vergessliche Alter, wenn er es etwa erreicht, und für jeden, welcher derselben Sput nachgeht: so wird er sich freuen, wenn er sie zart und schön gedeihen sieht; und wenn andere sich mit andern Spielen ergötzen, bei Gastmahlen sich benetzend und was dem verwandt ist, dann wird jener statt dessen mit dem Genannten spielend die Zeit verbringen. Freilich nicht; sondern die Schriftgärtchen wird er nur des Spieles wegen, wie es scheint, besäen und beschreiben. Wenn er aber schreibt, um für sich selbst einen Vorrat von Erinnerungen zu sammeln auf das vergessliche Alter, wenn er es etwa erreicht, und für jeden, welcher derselben Sput nachgeht: so wird er sich freuen, wenn er sie zart und schön gedeihen sieht; und wenn andere sich mit andern Spielen ergötzen, bei Gastmahlen sich benetzend und was dem verwandt ist, dann wird jener statt dessen mit dem Genannten spielend die Zeit verbringen.

Phaidros: Ein gar herrliches, o Sokrates, nennst du neben den geringeren Spielen: das Spiel dessen, der von der Gerechtigkeit, und was du sonst erwähntest, dichtend mit Reden zu spielen weiß. Ein gar herrliches, o Sokrates, nennst du neben den geringeren Spielen: das Spiel dessen, der von der Gerechtigkeit, und was du sonst erwähntest, dichtend mit Reden zu spielen weiß.

Sokrates: So ist es allerdings, Phaidros. Weit herrlicher aber, denke ich, ist der Ernst mit diesen Dingen, wenn jemand nach den Vorschriften der dialektischen Kunst, eine gehörige Seele dazu wählend, mit Einsicht Reden säet und pflanzt, welche sich selbst und dem, der sie gepflanzt, zu helfen imstande und nicht unfruchtbar sind, sondern einen Samen tragen, vermittels dessen einige in diesen, andere in anderen Seelen gedeihend, eben dieses unsterblich zu erhalten vermögen und den, der sie besitzt, so glückselig machen, als einem Menschen nur möglich ist. So ist es allerdings, Phaidros. Weit herrlicher aber, denke ich, ist der Ernst mit diesen Dingen, wenn jemand nach den Vorschriften der dialektischen Kunst, eine gehörige Seele dazu wählend, mit Einsicht Reden säet und pflanzt, welche sich selbst und dem, der sie gepflanzt, zu helfen imstande und nicht unfruchtbar sind, sondern einen Samen tragen, vermittels dessen einige in diesen, andere in anderen Seelen gedeihend, eben dieses unsterblich zu erhalten vermögen und den, der sie besitzt, so glückselig machen, als einem Menschen nur möglich ist.

Sokrates: Denn diese Schlimme hat doch die Schrift, Phaidros, und ist darin ganz eigentlich der Malerei ähnlich; denn auch diese stellt ihre Ausgeburten hin als lebend, wenn man sie aber etwas fragt, so schweigen sie gar ehrwürdig still. Ebenso auch die Schriften: Du könntest glauben, sie sprächen, als verständen sie etwas, fragst du sie aber lernbegierig über das Gesagte, so bezeichnen sie doch nur stets ein und dasselbe. Ist sie aber einmal geschrieben, so schweift auch überall jede Rede gleichermaßen unter denen umher, die sie verstehen, und unter denen, für die sie nicht gehört, und versteht nicht, zu wem sie reden soll und zu wem nicht. Und wird sie beleidigt oder unverdienterweise beschimpft, so bedarf sie immer ihres Vaters Hilfe; denn selbst ist sie weder sich zu schützen noch helfen imstande. Denn diese Schlimme hat doch die Schrift, Phaidros, und ist darin ganz eigentlich der Malerei ähnlich; denn auch diese stellt ihre Ausgeburten hin als lebend, wenn man sie aber etwas fragt, so schweigen sie gar ehrwürdig still. Ebenso auch die Schriften: Du könntest glauben, sie sprächen, als verständen sie etwas, fragst du sie aber lernbegierig über das Gesagte, so bezeichnen sie doch nur stets ein und dasselbe. Ist sie aber einmal geschrieben, so schweift auch überall jede Rede gleichermaßen unter denen umher, die sie verstehen, und unter denen, für die sie nicht gehört, und versteht nicht, zu wem sie reden soll und zu wem nicht. Und wird sie beleidigt oder unverdienterweise beschimpft, so bedarf sie immer ihres Vaters Hilfe; denn selbst ist sie weder sich zu schützen noch helfen imstande.

Phaidros: Auch hierin hast du ganz recht gesprochen. Auch hierin hast du ganz recht gesprochen.

Sokreates: Wie aber? Wollen wir nicht nach einer anderen Rede sehen, der echtbürtigen Schwester von dieser, wie sie entsteht und wie viel besser und kräftiger als jene sie gedeiht? Wie aber? Wollen wir nicht nach einer anderen Rede sehen, der echtbürtigen Schwester von dieser, wie sie entsteht und wie viel besser und kräftiger als jene sie gedeiht?

Phaidros: Welche doch meinst du, und wie soll sie entstehen? Welche doch meinst du, und wie soll sie entstehen?

Sokrates: Welche mit Einsicht geschrieben wird in des Lernenden Seele, wohl imstande, sich selbst zu helfen, und wohl wissend zu reden und zu schwiegen, gegen wen sie beides soll. Welche mit Einsicht geschrieben wird in des Lernenden Seele, wohl imstande, sich selbst zu helfen, und wohl wissend zu reden und zu schwiegen, gegen wen sie beides soll.

Phaidros: Du meinst die lebende und beseelte Rede des wahrhaft Wissenden, von der man die geschriebene mit Recht wie ein Schattenbild ansehen könnte. Du meinst die lebende und beseelte Rede des wahrhaft Wissenden, von der man die geschriebene mit Recht wie ein Schattenbild ansehen könnte.

Quelle B: Der sudanesische Sänger Djeli Mamoudou Kouyate sagt::

„Wir, die Sänger, sind die Schatzverwalter der Vergangenheit. Wer die Geschichte eines Landes kennt, ahnt auch sein künftiges Geschick. Andere Völker bedienen sich der Schrift, um das Vergangene festzuhalten; aber diese Erfindung hat ihr Gedächtnis getötet. Sie fühlen die Vergangenheit nicht mehr, denn die Schrift hat nicht die Wärme der menschlichen Stimme. (...) Welch klägliches Wissen, das in stummen Büchern eingepresst liegt."

Rost, H.: Ein Mandingo - Epos, Leipzig 1987, S. 65