| Wege im Wandel der Technologien | |

Geht man von diesen Zusammenhängen zwischen Fahrzeug und Fahrbahn aus, dann wird man ein regelrechtes Straßennetz, also mehr als nur einzelne Prozessionswege oder Bahnen zum Schleifen von Lasten erst nach der Erfindung des Rades erwarten. Während begrenzte Drehbewegungen noch ein Vorbild in den Gelenken unseres Körpers haben, gibt es für die endlose Drehbewegung des Rades kein Vorbild in der menschlichen Natur - und vielleicht überhaupt nicht in der Natur, wenn wir einmal von den mikroskopischen Strukturen absehen. Es handelt sich bei der Erfindung des Rades also nicht um eine einfache Technisierung menschlichen Verhaltens sondern um den für die Technik insgesamt typischen ,Umweg': Man muß etwas ganz anderes machen, um sein eigentliches Ziel, die Fortbewegung von Menschen und Lasten, zu erreichen. „Bedenken wir nur, daß das Fuhrwerk 1881 in Marokko immer noch unbekannt ist; daß es erst im 20. Jh. auf dem Peloponnes auftaucht, daß die Einführung von Fahrzeugen stets eine Erneuerung der alten und den Bau neuer Straßen impliziert ...“ (Braudel, Bd. 1,1990, zuerst 1949, S. 408f) |

|

Abb: Ochsenkarren, wie er auch noch heute in den Feldern Kambodschas zu finden ist - sein ursprunglicher Gebrauch war sowohl für militärische als such für agrikultulturelle Zwecke (Relief am Bayon-Tempel in Kambodscha, 12./13.Jh.)

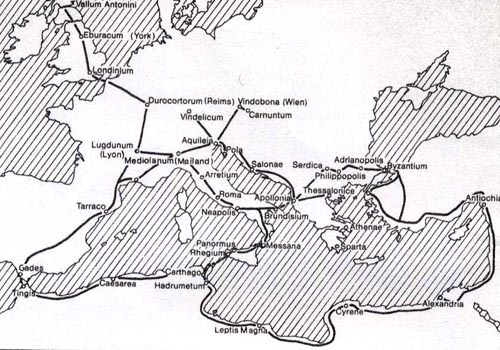

„Im 16. Jh. ist Spanien noch nicht das Land der von Maultiergespannen gezogenen Eilwagen, die ihr Nahen durch Schellen- und Glockengeläut ankündigen; ebenso wenig ist Italien das Land der Vetturini, der berühmten ,Kutschen aus dem Zeitalter der Romantik. Nur hier und dort sind Fuhrwerke zu sehen ... die von Pferden, Maultieren, Ochsen oder Büffeln gezogen werden.“(ebd. 409) Tatsächlich, „Rom lebt mitten im 16. Jh. noch von jenen Straßen, die in seiner antiken Glanzzeit erbaut worden waren“. (ebd. S. 408)) Im Gegensatz dazu ist das Fuhrwerk in Deutschland im 15. und 16. Jh. durchaus gebräuchlich. (Vgl. ebd. 410.) „Aus assyrischen und ägyptischen Darstellungen sind Wagen aus dem 2. Jahrtausend vor Christus bekannt, ebenso weit reichen die Bruchstücke von Wagen und die gleichen bronzenen Votivwagen zurück, die wir in europäischen Mooren gefunden haben.“ [1]Allgemein bekannt ist, dass das römische Weltreich ein ausgedehntes Straßensystem rund um das Mittelmeer mit Stichstraßen nach Wien und über Lyon, Reins und die Rheinschiene nach England (London, York) und Schottland schuf. Diese Straßen sind ungemein aufwendig gegründet, und zwar umso mehr, je größer der Verkehr war. Römerstraßen in der Nähe von Bonn haben in allen Schichten eine Mächtigkeit von etwa 3 m (Feldhaus, Sp. 1086). Es wurden verschiedene Schichten harter Gesteine, manchmal auch Pflastersteine, Mörtel schichten, Lagen von Schotter und festgestampfter Erde verwendet, in sumpfigen Gegenden legte man Bohlenwege, die sog. Knüppeldämme. Entsprechend aufwendig waren auch die Brückenkonstruktionen. Aber damit noch nicht genug: Um tatsächlich maximale Geschwindigkeiten auf diesem sog. ,Cursus publicus' zu erreichen, hatte das Imperium in gewissen Abständen Stationen zum Wechseln der Pferde und auch zum Austausch von Läufern/Boten eingerichtet. Die ungemein aufwendigen infrastrukturellen Aufwendungen lassen sich nur erklären, wenn man sich die Probleme veranschaulicht, die es damals gemacht haben muß, ein so großes Reich zu verwalten und militärisch zusammenzuhalten. Cäsar berichtet davon, dass man bei den Relaisfährten den ganzen Tag im Wagen unterwegs sein konnte und je nach den Geländegegebenheiten 200 oder sogar 300 km zurücklegen konnte. Der Durchschnitt scheint allerdings wesentlich geringer gewesen zu sein.[2] Man muß sich aber klar machen, dass solche Leistungen nur auf wenigen Straßenabschnitten und auch dort nur unter idealen politischen und meteorologischen Bedingungen möglich waren: In Zeiten des Bürgerkriegs und im Winter beispielsweise nicht. Da wird man auf den Wagen ganz verzichtet haben und wieder zu den Stafetten übergegangen sein. Wenn das Relaissystem funktionierte, konnten die Läufer ebenfalls gut zwischen 200 und 300 km zurücklegen, ansonsten werden es bestenfalls 50 km am Tag gewesen sein. Solche Geschwindigkeiten wiederum waren aber auch seit altersher auf den unbefestigten Pfaden zu erreichen. Dercursus publicus diente erfolgreich als staatliches Nachrichtensystem, die private Nachrichtenbeforderung blieb jedoch ausgeschlossen. |

|

Abb: cursus publicus, das ausgedehnte Netz

des Hochorganisierten staatlichen Verkehrs- und nachrichtenwesens der Römer.

(Oberliessen 1982 : 48) „Die

geringe Überlegenheit des Reiters über den Läufer zeigte

der Distanzritt von Wien nach Berlin im Jahre 1892, für den die auf

edelsten Vollblutpferden reitende Riga 71 bis 73 Stunden benötigte,

wobei die Pferde trotz sorgfältigster Pflege infolge Überanstrengung

am Ziel zugrundegingen, während ein sein Dienstpferd reitender Offizier

erst nach 5 Tagen in Berlin eintraf. Die Distanzläufer des nächsten

Jahres legten denselben Weg in 154 Stunden zurück. Sie brauchten

also doppelt so viel wie die besten Rennpferde, aber nur ein Viertel der

Zeit mehr, die der Offizier mit seinem am Leben gebliebenen Militärpferd

benötigte.[3] „Geschwindigkeiten von 200 oder mehr Kilometern pro Tag sind kaum zu schaffen, außer bei schönem Wetter auf dem Meer und vornehmlich mit verstärkt bemannten Galeeren.“ (Braudel, Bd. 2 obcit S. 21) „Der Raum hat nicht ein für alle Mal dieselbe Größe. Er hat 10, 100 unterschiedliche Größen und wer eine Reise antritt, wer etwas erledigen will, weiß nie im voraus, welche Verzögerungen eintreten werden.“ (Ebd. S. 20) |

| [1]F. M. Feldhaus: die Technik.

Ein Lexikon der Vorzeit, der geschichtlichen Zeit und der Naturvölker.

München 1970, Sp. 1253 (1. Aufl. Wiesbaden 1914) [2] Wolfgang Riepl, Das Nachrichtenwesen des Altertums. Leipzig/Berlin 1913, S.198 ff. Noch immer das Standardwerk zum Thema! [3] Riepl op.cit. 1913: 147 |